赵之谦(1829~1884) 桃实千秋图 设色纸本 立轴 175×45cm

09西泠秋拍中国近现代书画由《近现代名家作品专场》、《海派作品专场》、《西泠印社部分社员作品专场》、《成扇作品专场》四个专场组成。毫无疑问,这是由大师和名家构成的系列专场,赵之谦、任伯年、吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿、张大千、徐悲鸿、林风眠、傅抱石、陆俨少、李可染、李苦禅、吴作人、马一浮、沈曾植等尽列其中,精品佳作将四个专场辉映得如同天上的银河一般,灿烂无比。

赵之谦是一位有着出众才华的大艺术家,所作无论是一方小小的印章,还是大幅的花卉、书法,都透着他极高的心气,挟着一股撼人心魄的气势。可惜他生活在社会处于极度颓势的晚清时期,又命不假年,以致根本来不及挥洒上帝赋予他的全部艺术才华就以五十六岁的光阴走尽了人生之路,而且最后的十一、二年还是在苦不堪言、却是他苦苦追求,以为可以出人头地、施展抱负的“七品芝麻官”任上度过的……以致我们今天回头望去,赵之谦一生艺术最辉煌的时期是在他44岁(1872年)之前十余年间这一时段。我们庆幸他的艺术早熟,虽然,十余年时间对于一位大艺术家来说不能不说实在太短,但是我们无法苛求历史,赵之谦的珍贵乃至遗憾都被他的生命和困苦浓缩了。

《桃实千秋图》未署年款,但是从这幅作品的尺幅、题材、以及构图的大气、用笔的劲爽和设色的华丽看,一定是他最辉煌时段里的作品。钤印也旁证了此画的创作年代。此作钤白文“赵之谦印”,此印系赵之谦36岁(1864)时所刻,是赵之谦36岁至40岁左右时期的常用印。这一时段他作有多幅绘桃作品,都是繁枝密叶,硕果垂枝,桃实则有五枚,七枚,最多的是九枚。赵之谦的一生可以说都是在忙碌和困苦中度过的,但是他却极善于表达喜悦,他总是将喜悦放大在他的画幅里,所以他每每绘桃,树枝间的桃子总是特别大,幷且以夺目的色彩加以强调,却又做得艶而不俗。或许正是这样的缘故,这位从来没有到过上海的艺术家却被后人目为海派最早的旗帜,在他之后——或者说在他的影响之下,诞生了任伯年、吴昌硕,乃至潘天寿等许多第一流的大师名家,营造了一道中国近代美术史上绚丽夺目的艺术风景。当年钱镜塘非常喜欢赵之谦,他收藏有多幅赵之谦的大幅作品,这些作品多数都加钤“海昌钱镜塘藏”、“数青草堂”等收藏印记,幷请张石园题写签条,《桃实千秋图》即为其中之一。

另一幅绘桃佳作是吴昌硕的《仙木桃实图》。吴昌硕是西泠印社第一任社长,他的艺术光芒在其去世近百年后依然辉映画坛,幷且将永远辉映下去。在西泠拍卖成立五周年的时候,我们更是精心征集多幅吴昌硕作品献拍,无论是书法还是花卉,内容吉祥,形式如意,都是赏心悦目的好作品。而此幅桃作,尤为值得称赞。桃在旧时树称仙木,果实谓妖客、仙果、余甘尉等等,寓寿寓福,是大吉祥物,所以向来是画家热衷的绘画题材。近世大写意一路绘桃者,赵之谦、吴昌硕是个中高手,所绘构图奇肆,色墨淋漓,难分伯仲。《仙木桃实图》是吴昌硕71岁时所作,而此图更为突出的是构图上的疏密呼应,桃树主干从画幅左侧呈斜势擎天而上,上幅密枝繁叶,下幅一枝垂实,与主干构成三角的视觉界面,密与疏的交织让人一目了然,那是硕果压枝,鸿寿满树。作如此大画,画家必定有所腹稿,然而古稀之后的吴昌硕心胸豁达,作花卉似解禅意,绘桃实如育儿孙,画境乃心境,无非宣泄二字!故而驰笔纵横,挥洒自如,大写意的色墨将一树仙果张扬得格外有生命力。谁不喜欢这样的大画呢?

今年西泠春拍,吴昌硕的各类书法作品悉数得到藏家重视,所书“清闲亭”匾额更是创造出53万的理想价格。本次另有多幅重量级的吴氏书法上拍。 篆书匾额“竹虚”是为民国文人汪允宗所书。汪允宗系俞曲园及门弟子。与蔡元培等发起中国教育会,任董事。与蔡同为《警钟日报》主编。1905年加入同盟会。1907年又为于右任所创《神州日报》之主笔。曾与袁世凯进行斗争,后因反对段祺瑞遭暗杀。

黄宾虹 陆游渭南词意图 设色纸本 画心 1933 年作 151 × 83cm

《渭南词意图》作于癸酉(1933)年,是黄宾虹70岁时的山水精品,其时黄宾虹携学生吴一峰完成了他一生中出游时间最长,旅途最远,收获最多,启发最大的游览写生,心情无比开心,这幅画就是他结束蜀游回到上海后所作。当年黄宾虹回到上海有许多朋友为他接风,其中有文化艺术界的朋友,也有工商实业界的朋友,他创作了一批作品,幷且从蜀游所作诗歌中选出62首手书成卷,题为《蜀游杂咏》幷石印分赠诸位好友,其中就有这幅《渭南词意图》的上款主人杨蔚荫。杨蔚荫是上海永和橡胶实业公司的董事长,我们虽然不知黄宾虹当年是绘赠杨蔚荫还是收取润资所作,但从尺幅和绘画的精心程度看,显然这是一幅黄宾虹花了心血的作品,五尺整纸,浅青绿设色,溪山杂树,小桥亭舍,勾染皴擦,温润蕴藉。以渭南词意作山水反映了他当时的心情。渭南即陆游,南宋著名文学家,西南川蜀当年也曾是陆游的宦游之地,那是一片踏上一脚就永远忘不了的山水。借陆游词意抒发对那片山水的眷恋是黄宾虹蜀游之后经常的绘画主题。此作一目了然,画得好,品相亦佳,值得珍视。

潘天寿 灵鹫盘石图 设色纸本 立轴 1963 年作 74 × 40.5cm

在二十世纪中国绘画艺术大师中,潘天寿是存世作品最少的一位,据有关专家估计,大约在千幅左右。他创作态度严谨,绘画一丝不苟,令人敬佩。本来他还可以为后世留下更多的作品,但是一场“文革”不仅摧毁了他的生理生命,也摧毁了他极为旺盛的艺术生命,令人扼腕叹息!本次我们征集到6件潘天寿的书画精品,是历届西泠拍卖献拍潘天寿作品最多的一次,分别为:《烟雨蛙声》、《灵鹫盘石图》、《兰竹石图》、《盆兰图》、《竹石鸣蛙》,以及一幅极为精彩的行书立轴。限于篇幅,综述袛选一二作简单介绍。

在潘天寿的绘画中,秃鹫是他非常喜欢、也是取得成就十分突出的一类题材。这种在潘天寿之前几乎没有人拿它入画的鹰科类中“最丑陋”的鸟,在潘天寿的笔下却展现出了几无匹敌的强悍之美。毫无疑问这需要眼力去发现,需要表现力去呈现,而更重要的,是画家必须具备一双有思想的眼睛,以及与之对应的气质。我曾经在2008年西泠秋拍的通讯中说:“题材对于画家来说,人人平等,但是画家对于题材而言,却因人而异,气质不一样,美丽也不一样。”当时是针对潘天寿的一幅荷花立轴说这番话的,如果将它延用至潘天寿的秃鹫题材作品其实更为适用。潘天寿善于思考,是一位思想型画家,这一点在近世的画家中唯有黄宾虹与他最相类。有思想才会有深度,才会让一幅画久久耐看,幷且让人产生共鸣。是思想造就了他与众不同的气质,成就了他独一无二的艺术。而他对秃鹫题材的偏好令他一生不舍,一画就是三十几年(以目前所见,潘天寿最早的一幅秃鹫题材作品是他1932年所作的《穷海秃鹰图卷》,见《潘天寿书画集》下编第62图),伴随着自己艺术风格的不断推进,在反复描绘中将这一题材做到了极致,成为潘天寿艺术“霸业”的重要组成部分。

《灵鹫盘石图》作于1963年,纸本设色,纵74厘米,横40.5厘米。一只秃鹫歇息岩上,蓦然回首间,目光如炬,仿佛浑身的力量都涌进了它的眼神。潘天寿绘鹰鹫多取静态,然而那个眼神让秃鹫寓动于静,灵气四射,整幅作品因此而灵动起来。而彩墨泼就的嶙峋如山石一般的身体,即使一个背影也足以将秃鹫猛悍的气势充分彰显。画为“子方同志”作,子方即陈子方,是一位1934年参加革命的红军老干部,建国后曾在浙江省高级人民法院等担任领导职务。陈子方胸怀儒雅,工作之余喜好书画收藏,故得潘天寿如此佳绘。本次献拍的黄胄的《丰收图》、傅抱石的《桃花源图》,都是画家本人送赠陈子方的作品,面貌典型,甚为难得。

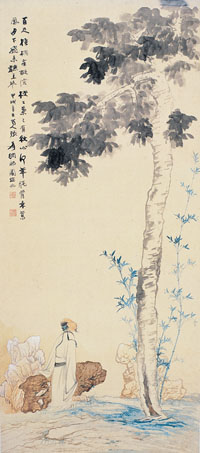

张大千 梧桐高士图 设色纸本 立轴 1934 年作 176 × 78cm

今年是张大千诞辰110周年,海峡两岸相关的重要文博机构,以及包括张大千老家四川内江在内的诸多城市都举行了各类纪念活动,专家学者撰文,各大媒体报道,积极评价这位现代美术史上杰出的艺术大师。西泠拍卖为此专门征集张大千不同时期的多幅艺术精品,幷以单元形式献拍,以缅怀这位不朽的艺术大师,表达我们对先贤的崇高景仰。

《梧桐高士图》作于1934年,是张大千居苏州网师园时期的作品。纸本设色,纵176厘米,横78厘米,绘梧桐清竹,湖石假山,一高士倚石树下,头微仰翘,神态在沉思与吟咏之间。左侧题有七言绝句一首:“百尺梧桐半亩荫,枝枝叶叶有秋心。何年脱骨乘鸾凤,月下飞来听素琴。”像是顺口拈来,却极合画意。张大千1932年岁末应朋友张师黄(清末直隶总督、东三省宣抚使张锡銮之子,网师园主人)之邀与其兄张善孖一起入住网师园,其时叶恭绰已住网师园后园,张氏兄弟则住在前园,历时近五年。期间,张大千多次辗转京沪等地,但是回到苏州就是住在网师园裏,这是非常惬意的地方,令他一辈子都难以忘却。他在网师园裏创作了许多作品,幷且都署以“网师园作”,或者钤“网师园客”印,为其作品,也为他的生活留下一个永远的记忆。

《梧桐高士图》作于“甲戌春日”,检索张大千行踪,这年(1934)二月下旬张大千在网师园创作了几幅作品之后偕其兄去了北京,这幅作品就是其中之一。在北京他结识溥心畬,幷为画事忙,三月某日得朝鲜镜面贡笺,张大千甚为欢喜,又起画兴,于是再绘一幅相类题材作品,只是画面上的高士换成了仕女。“梧桐高士”、“梧桐仕女”都是张大千熟悉幷且喜欢的题材,他心裏有“谱”,绘来得心应手。 前面说到张大千在网师园所绘作品都署以“网师园作”或者钤“网师园客”印,《梧桐高士图》也钤二印,其中一方就是“网师园客”印。此印出自粪翁邓散木之手,出刀利索,以浙派切刀法刻就,甚得赵之谦神韵。边款云:“大千道兄移寓网师园属治此印,戴颙居吴人共筑室园,有此客苏邻不孤矣。癸酉又五月,弟散木。”“癸酉又五月”即1933年初夏,由此可知,张大千在作品中钤“网师园客”印是起自1933年初夏,而止于他迁出网师园避难四川青城山之际,时间约为1937年前后。张大千在作品中钤印极为讲究,也有规律,之后他再没有住过网师园,所以也不会再钤“网师园客”印。1949年张大千去了台湾,后移居巴西、美国等国家,此印移存大陆,现藏四川省博物馆。

《凌云仙女图》是张大千的一幅贺寿佳作,作于1940年,时年42岁。为谁贺寿?款识所题乃“马老伯母魏太夫人”,其时“马老伯母”九旬晋一,也就是八十一岁荣寿。从题诗看,“马老伯母”信奉道教,“袅袅凌云志,仙衣不染尘”就是对道家女德的礼赞。画绘一仙女行止云端,容貌端庄,衣饰典雅,双手捧酒腹前,面微侧作礼寿状。题诗云:“玉缸春酒暖,进于养年人。”从捧酒礼寿这一细节看,“马老伯母”为居家修道者。道教是中国土生土长的宗教,有着悠久的历史,金、元之际,随着道教全真派的兴起,始有出家道士和在家道士之分,全真派道士须出家,住丛林;正一派道士则多居家修道。而对于禁忌,全真道士恪守古训,苦心励志,不立家室,禁绝荤腥;正一道士则允许成家,除了斋醮期间,一般不禁绝荤腥饮酒,但求心净而已。张大千幷非道家弟子,但是他重修养,知礼数,尊重别人的信仰,于绘画必有顾及,合符教义教规。查其行踪,张大千在抗战爆发后于1938年秋避乱四川青城山,那是道教“第五洞天”,相传是东汉张道陵曾经修道的地方,张大千在青城山结识多位道家朋友。1940年夏秋之际,张大千在青城山为赴敦煌临摹壁画做准备,八月某日,他与青城山上清宫道士马真人散步后绘有一幅《雨后丈人峰图》,幷在题跋中对与马真人的交往作了记录,这在时间上正好与为“马老伯母”绘《凌云仙女图》相合,而署款中大千先生又自称“愚侄”,那么,这位“马老伯母”是否就是马真人的伯母呢?很可能。画得那么好,仙女的万千仪态将张大千的画艺与学养完美地呈现纸上,仿佛画中仙女是大千先生的贺寿使者,这番美意一定令“马老伯母”欢天喜地!

《蕉阴逭署图》未署作年,立轴,纸本设色,纵105厘米,横64厘米。一树芭蕉,绿阴如云,高士手执纨扇,席地纳凉,神态渊雅静穆,勾线与设色都有古典气息。款识中说“予此作渊穆似仇唐,非改顾所能”,仇唐即仇英和唐寅,改顾是改琦与顾洛,明代的仇英和唐寅绘画在清代的改琦和顾洛之上是不言而喻的,张大千绘画胸怀广大,但是显示胸怀却拿改琦和顾洛垫底,虽不是“故意伤害”,才子的“骄傲”却在不意间就张扬出来了。此画旧裱,品相完好,东方出版中心《海上名画》收入出版。

《梨花鸠子图》作于“戊子九月”即1948年十月间。大约是这一年的九月底,张大千偕新婚夫人徐雯波在学生糜耕云的陪伴下从上海飞往北京,专程探望老朋友徐悲鸿、齐白石等,一直到“戊子十一月上旬”才返回上海,所以这幅画应该是他在北京所作。构图设色雅逸可爱,是张大千花鸟画中的精品。上题七言绝句一首,诗句清新,与画也般配合体。查张大千诗集未见此作,检索相关资料后方知,此诗乃元代画家书画鉴赏家柯九思题同时代前辈大画家钱选的《梨花鸠子图》时所作。张大千视野开阔,自负无比,通常他作画题诗多数口占而成,或者录一首自己的旧作,他记性极好,录旧作往往不费力气。直接录古人诗作的情况幷不多见,多见的是他将古人的诗或事演化,嵌入自己的诗中作典故。这是他的学养和才华。但这首诗是直接录用,仅仅改动一个字,即最后一句:原诗为“太真愁绝翠初颦”,张大千改“初”为“眉”,写作“太真愁绝翠眉颦”,都是对鸟的神态的描写,意思稍有不同,改得不露痕迹。钱选的《梨花鸠子图》我们今日不复有见,难道当年张大千曾经见过?这样的话,他绘《梨花鸠子图》或许正是描摹记忆中的钱选的同名画作,而从这幅《梨花鸠子图》看,张大千确实是吸收了钱选花鸟画的养份的。此画题材也好,赞扬中华美德。“鸠”是一种益鸟,在中国传统文化中被借用为尊老的象征。为什么这么说呢,因为老年人用餐易噎,而鸠是不噎之鸟,所以在东汉的时候,老人年迈七十,政府便会授以杖头刻有鸠的玉杖,幷餔之糜粥,而对八十、九十岁的老人,施礼更有加赐。此俗流风久远,一直到今天,都是中华民族守望的美德。题材好,画得也好,值得珍视。

谢稚柳 群峰夏绿图 设色纸本 立轴 120.5 × 60cm

谢稚柳是学者型画家,既治美术史,更擅鉴定学,幷以二者反哺于画,各个领域都取得了很高的成就。但是因为后来他的鉴画名声太大,以至于掩了他的画名,在相当一个时期内,人们一说起谢稚柳往往就是“书画鉴定家某某某”,而当人们在其身后回头溯望他的绘画的时候,忽然发现谢稚柳的背影那么伟岸,此时的谢稚柳已经是美术史视野里的大画家了。他在绘画上所达到的高度一点也不输他的鉴画成就。不仅如此,他画路宽博,山水、花鸟、人物样样俱精,更因为他取法唐宋,所作洋溢着一股华丽的高古气息,在现代画家中独树一帜。

今年是谢稚柳诞辰100周年,上海、杭州,以及他的老家江苏常州等地都举行了纪念活动。谢稚柳生前是西泠印社顾问,今年又恰逢西泠拍卖成立五周年,我们藉此具足顺缘,缅怀先贤,推出谢稚柳单元专辑,相信一定会得到各位藏家慧眼注目。其中立轴设色山水《峰峦空翠图》、金笺册页《拟宋元山水册》、设色纸本《山茶花图》镜片、谢稚柳、程佩秋合作的《荷塘珍禽图轴》等,都是画家不同时段的山水、花鸟画精品,尤其值得重视。

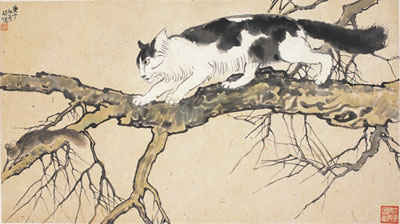

徐悲鸿 捕鼠 设色纸本 镜片 1930 年作 46×80.5cm

徐悲鸿在现代美术史上是中西幷举的艺术大师,绘画视野开阔,创作题材丰富,单就其国画创作中动物一项而言,狮、牛、马、猫乃至禽鸟类的雄鸡、喜鹊等等,都为其擅长幷且热衷。他的这类题材与其它题材的绘画一样,早期偏重西洋画法,中期之后注重中国画特质表达,整个过程一路遗珠,为后人留下了许多优秀作品。绘猫便是其中的一项。

徐悲鸿是一位具有深刻思想的现实主义画家,不仅笔墨随时代,题材选择也注重内涵及象征意义,他笔下奔腾的骏马、怒吼的狮子、昂首的雄鸡等等都是很好的例子。但是他画猫更多地是反映了他的情趣。据说徐悲鸿很喜欢猫,对猫的观察细致入微,所以绘来得心应手,生动有趣。1929年他曾绘有一幅取名《惊艶》的猫画,画中一只大猫在巨石下凝视一只蝴蝶,蝴蝶很温柔,猫却很愤怒,显然是因为抓不到那只蝴蝶。猫和人一样,有喜怒哀乐,但是谁又见过猫捉到过蝴蝶了?这就是情趣——不仅是猫的情趣,更多的是画家的情趣。1930年2月11日,《北洋画报》发表了徐悲鸿的这幅《惊艶》,不日,他就画了这幅《捕鼠》。而《捕鼠》比《惊艶》更有情趣,横构图,一截树枝横亘画幅中间,一只壮硕的花猫沿着树枝悄悄走来,目光炯炯,四爪中前爪平行,后爪则右爪在前左爪在后,幷且已经勾脚,尾巴平举,整个身体处在最佳平衡状态,显然,那是发力前的最后一刻。那么,它要捕的是谁呢——一只松鼠!徐悲鸿一定不会搞错,松鼠不是老鼠,在动物分类学中,松鼠和老鼠也不属同科动物,一个属松鼠科,另一个则归类于鼠科。毫无疑问,抓松鼠不是猫的职责,但是它却一本正经地当作本职工作在做——这比狗抓耗子还有趣,狗抓耗子是多管闲事,猫抓松鼠则倍添闲趣,幽默极了。艺术有许多功能,其中之一就是愉悦人的身心,《捕鼠》就是徐悲鸿供人愉悦身心的一幅佳构。1932年,中华书局分两册出版发行徐悲鸿自编画集《悲鸿画集》,共收入作品41幅,《捕鼠》收入第一册中。

《五美图》是林风眠赴港之后的作品,作于1977年底至1979年之间。林风眠从大陆赴港后,最初几年他住在香港中侨国产百货公司顶楼的仓库里,负责接待幷且接洽联络林风眠画作在香港展卖事务的是中侨百货的秘书吴棣榕,吴棣榕目睹了《五美图》的创作过程。1979年,《五美图》在中侨百货四楼工艺品分公司《中国现代名画家画展》展出。此画附有吴棣榕的签名证书及当年吴棣榕与林风眠的合影照片,是一幅难得的林风眠仕女绘画佳作。

岭南画派自清末居巢兄弟以来为中国现代美术运动增添不少。从高氏兄弟到陈之佛、陈树人,再到西画大家关良,本次均有佳作上拍。“三高”之中高剑僧作品流传最少,《月下双狐图》算得上他盛期的代表之作,品相、裱工俱佳,且出版于上海文物商店所编《上海名画续编》,相信会引起大家的关注。

关良是中国最早将西方现代派艺术思想引入中国传统水墨中的画家之一,他在传统戏剧人物画方面的探索,融合了西方表现主义与中国传神写意的精髓,最终成为他艺术生涯中最为鲜明的个人标签。就笔墨而言,关良的作品看似稚拙,实则深含灵动,在画面极少的层次中却见浑厚之趣,他的绘画是真正的达到了返璞归真的境界。但在很长一段时间内,关良的绘画一直不为人们所重视,直到近些年,关良绘画的艺术价值才被大众所认识。2010年是关良诞辰110周年,有关庆祝活动已经在相关部门的筹划之中,今年8月份,广州已经举办了规模较大的关良画展。今年秋拍,关良家属为西泠印社提供了6件关良极具代表性的戏曲人物画精品,以藉此让更多的人来了解关良,关注关良的绘画艺术。

陈树人《梨花斑鸠图》是应他三哥陈瑞人之请而作,兴趣盎然,绝非市面一般所见应酬作品。陈之佛《茶梅寒雀图》更有画家本人题签。

北方画坛除了先前提到的徐悲鸿,还有吴作人的精品上拍。齐白石的多幅作品都是值得关注的佳作。《多寿图》与《紫藤蜜蜂图》同样是白石老人八十七岁时的力作。其中《多寿图》的尺幅更是达到六平方之多,而《紫藤蜜蜂图》中有令人讨巧的工笔蜜蜂一对。《九如图•虾蟹图》对屏则增添许多文献价值。二画幅右下角都钤有齐白石钢印记,是画家对待当时艺术市场的态度之左证。

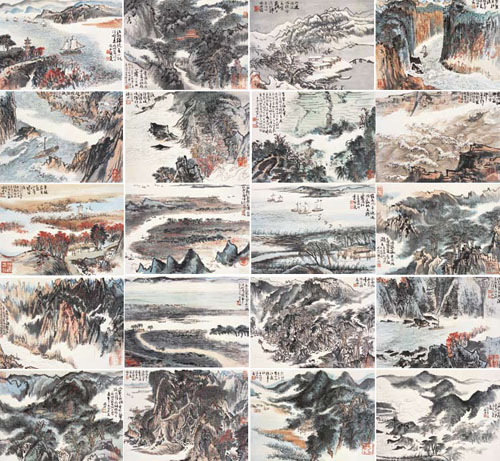

陆俨少 宋人诗意册 设色纸本 册页(二十开)

1972 年作 24 × 33cm × 20

今年是陆俨少诞辰100周年,09春拍我们征得陆俨少家属同意,推出陆俨少生前部分自用文房雅具专拍,受到艺术市场及相关机构的广泛关注与欢迎,成交率之高出乎人们的意料。这是艺术市场对大师的景仰,是收藏家们对先贤的膜拜,是社会风尚健康的标志。我们曾经与大师同时代,我们为我们的时代拥有这样的大师感到骄傲。本次秋拍我们再次得到陆俨少家属及多位陆俨少作品收藏家的支持,再度推出陆俨少生前部分自用文房雅具专拍,其中陆俨少的书法册页、陆俨少书联、绘《上柏山居图》、李卓云刻竹对联、笔搁等都是陆先生生前极爱之雅物,相信一定会受到大家的欢迎。另有多件(本)陆俨少山水作品堪称艺术市场上的罕见之品,限于篇幅,本文选两件艺术作品作简单介绍,其一为二十开山水《宋人诗意册》,其二为十二开山水《蒙象册》。

绘画形式是陆俨少深入研究的一门学问,无论是立轴还是横披,也无论册页还是手卷乃至扇面等等,他都是博览前人所作,依形式不同分别归纳总结,然后一一吸取前人的长处。册页是他非常喜欢的中国画形式,一生中绘有多部山水册页,其中有的已经转送朋友,有的则留在身边自己欣赏。画册页讲究变化,变化至少包括两个方面:1.构图形式的不同;2.笔法的丰富多变。所以画册页看似简单,其实对画家的画学修养要求甚高,而不是铺纸拈毫人人可为,否则,所画必令人意倦。

《宋人诗意册》为陆俨少63岁旺年所作,构图、笔法、色墨处理各具面貌,通贯全册的是细致的笔触里带着一股浓郁的抒情意味。范成大不是杨万里,即使两家诗境有所相同,陆俨少也是以不同笔法加以区别。这是一位谦逊一生的艺术家,总说自己不会做诗,其实他最善解古人诗意,无非不做或者少做而已。他变而能化,是因为有学养的支持。

《蒙象册》作于1986年,十二开山水绘云、山、雾、水、雪。以水为例,有湍流,有奔泉,还有平湖;而绘云则时而岭上,时而硖谷,时而上下交织,云水一气,极尽变化,无一雷同。这才是大画家的本事,册名“蒙象”,更见画家谦逊,绘山水已达如此境界了,却犹言“新手上路”,大师襟怀,历目眼前,令后辈画家有得学了!

《海瑞的故事》、《李秀成》是名副其实的“程十发黑画”。之所以这样说,不仅因为这两件作品本身是黑的,都是程十发的墨笔白描画,更因为这两件作品在四十多年前的那场“文化大革命”中,作为“反革命修正主义鬼画家”程十发的“大毒草”被定性为“反革命黑画”,批得“很臭”。两部作品均得自程十发家属,其中《海瑞的故事》各幅还留有当年上海少儿出版社编辑在上面标示的编稿字样。它们创作于一个特殊的年代, 在“文革”中它们让画家蒙冤最深,挨批最残酷,没想到居然能够保留到今天,这中间一定有许多曲折经历以及偶然因素不为人知,它们的内涵外延早已突破了绘画本身。在西泠拍卖成立五周年的时候,两部作品同时出现在西泠印社的拍卖会上,这让我们在回顾历史、欣赏程十发精彩的线描艺术的同时,更增添一份对发老的至尊怀念。

海派文化是中国近现代文明中最繁花似锦的一簇,海派书画同样以包容并进的精神著称,而艺术创作与鉴藏活动的交织又是其中的一大特色。西泠拍卖自成立以来就立足于海派文化的推广,首拍的首个专场即为“中国书画海上画派专场”,并一举创造当时海派书画成交的极好成绩。此次五周年秋拍西泠拍卖再次力推海派书画,并力图从更学术的角度展现海派画坛的全貌:每位画家试取一二幅不同题材的精作,在形式上也尽量顾及平衡,同时注重发掘画家间以及与鉴藏圈之间的交往互应。其中一批扇片及小品多得自同一资深藏家,可谓件件小而精到。一批出版于上海文物商店所编《海上名画续编》的画作几乎都是画家的代表作品。另有一些西画标志性画象如关良、林风眠的作品,皆是流传有序的可靠之作。总之,西泠拍卖将推广海派文化作为己任,相信这也是南方拍卖公司立足之本,或者说,也是一种文化责任。