图录号: 41

估价RMB: 400,000-500,000

成交价RMB: 448,000(含佣金)

布面 油画

2005年作

签名:(背面)2005-10 《谁》之一杨少斌 YANGSHAOBIN

YANG SHAOBIN(b.1963) WHO

Oil on canvas

Dated 2005

130×160cm

RMB: 400,000-500,000

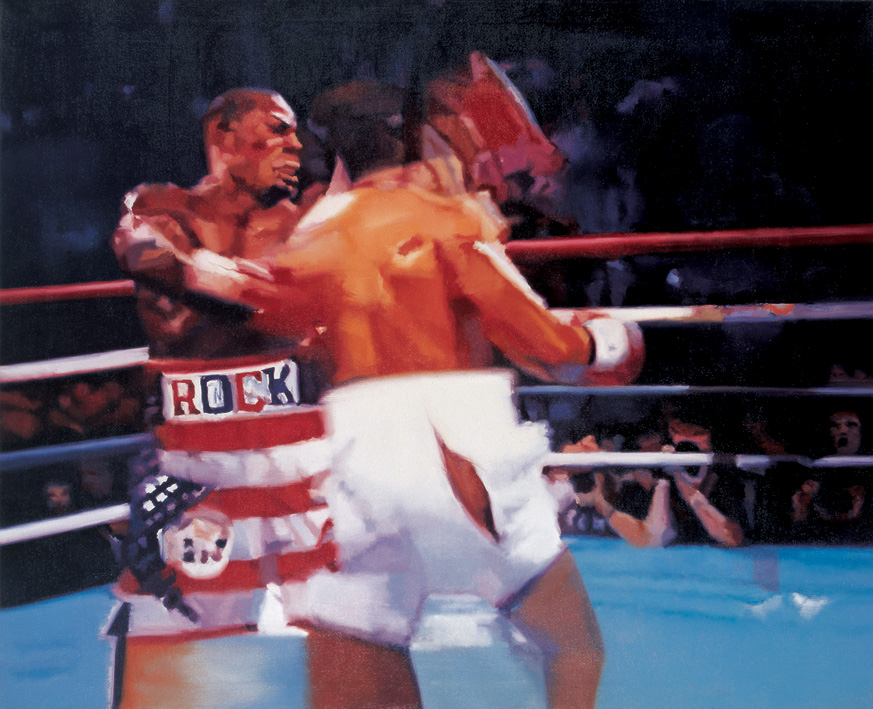

谁

—杨少斌的暴力美学

◎若丹

看杨少斌的作品很容易让我想到韩国导演朴赞郁的代表作《复仇三部曲》,同样是影像犀利线条粗硬的作品,以一种赤裸到近乎咄咄逼人的表达方式,叙述来源于外界,来源于这个世界的暴力。画面上人与人之间的威胁空洞虚无,真正难以摆脱的却是观者所遭遇的心理上的压迫。那些残酷的肉搏,含混不清的人物面貌,虚构情节与现实场景的穿插,它是一个编造的瞬间场景,并无真正存在过,却仿佛一个柔软的物件击中了你。以似是而非的故事来反对反抗生活中的“正常秩序”,最终指向人性残酷的话题。

当年为艺术而出走的盲流艺术家杨少斌,在结束了90年代最有代表性的玩世现实主义风格后,成功地建立了一个属于自己的暴力美学体。在艺术这条路上他一直有悖于潮流,但他坚持“做艺术要给自己意外,才能让别人意外。”这种坚持源于他的真我本性,对周遭现实的敏感多思,尤其少年时代生活印记使得他对人内心深处的暴力本性和英雄主义不能释怀。如果之前作品中的暴力是杨少斌青春期记忆的表像,那么通过之后例如国际政治危机这类时期,将这一私人化的内心冲突上升到更具普遍性的对人类本质的直视,恰恰是一个必然的过程。

杨少斌是特别的。他的创作手法,包括他的主题和隐藏着的人文关怀似乎更多地、甚至是完全地来自西方。这一种独特的强调局部和瞬间的绘画风格,杨少斌本人曾经用“劈里啪啦”来形容。正如这幅《谁》,红蓝白色块明艳而决然,大刷笔创作出极强的速度感,艺术家最具代表性的流淌风格扩展至整个画面。调色油模糊了形体,在画面中产生一种“雾化”的效果。“雾化”了人物、时间、地点以及事件,以及拳击手那不知因何扭曲的脸,如同暴力本身,它们没有具体的历史情景,没有具体的理由。艺术家所呈现的是一种抽象的本质的暴力。同样,这种抽象的暴力也体现在画面语言上,他在图像和观念之间找到了一个绝妙的契合点。

暴力本身对杨少斌而言,最初的体验仿佛“凶猛的动物嗅到了鲜血味道一般紧张而兴奋”,这是他创作的载体和资源,亦是很重要的一个支撑点。艺术家将这些不安全的残酷的图像背后的心理反应转换成有深度的作品,传递给人们一种意料之外的东西一一种紧张和焦虑。暴力的本质是强烈的对抗性,但其实有一种暴力比原始的单纯的暴力更可怕,那就是“软性暴力”。软暴力是在权利系统重压下的反应,它在权力系统当中对人的伤害力,比受皮肉之苦更为残酷,这也是杨少斌所要表述的更深层的内容。从对于暴力的抽象性的视觉呈现转移到对于暴力普遍性的思考,是这些作品最重要的意义之所在。

不明白的人会说,他制造的是恐怖和惊悚。然而杨少斌从来不会忘记艺术家工作的前提,就是要揭示一种大众经验之外的感受。正如他自己所说:“我的初衷是以当代的背景和人的关系为切入点,而我本人也是被考虑的物件,去体验生活中常常被人忽视、又对人的心理造成伤害的故事”。就是这样一些画面:血的色彩,扭曲的面孔,拽紧的拳头,撕咬的牙齿,大张着的口和不顾一切的愤怒眼神,这一切处在暴力进程中,并被暴力所席卷和折磨。压抑的难以忍受的混乱,就这样从杨少斌的作品中流泻而出。暴力如此有效,如此被广泛地使用,这个世界是让人产生疼痛的世界。在美丽而暴戾的画面中,杨少斌以这样一个多重叠加的复杂身份来控诉暴力,同时也完成了自身的释放。

杨少斌 YANG SHAOBIN

1963年生于河北。1983年毕业于河北轻工业学校美术系。作品曾在不同国家的博物馆及美术馆中展出,并为美国三藩市当代艺术博物馆、意大利米兰当代艺术中心、奥地利的格拉兹博物馆、德国杜塞夫博物馆及法国卡蒂亚基金会等收藏。

主要展览:

1994年 “8+8当代俄罗斯—中国前卫艺术展”,香港。

“竹帘后的脸—杨少斌、岳敏君画展”,香港。

1995年 “5+5来自俄罗斯—中国的声音”,香港。

“展望中国—当代中国油画展”,泰国。

“华丽组合—岳敏君、杨少斌近期作品展”,香港。

“北京三人展—杨少斌、张弓、岳敏君”,香港。

1997年 “8+8-1—15位中国当代艺术家油画展”,香港。

“中国油画的历史:从现代主义到后现代主义”,比利时。

1998年 “Made in China—当代中国七人展”,德国。

1999年 “第48届威尼斯国际艺术双年展”,意大利。

2000年 获CCAA中国当代艺术奖。

“当代中国肖像”,法国。

2001年 “映射与描绘”,奥地利。

“成都双年展”,成都。

2002年 “十年回顾—首届广东三年展”,广东。

“中国当代艺术家们的足球世界杯”,北京。

2003年 “来自中国的当代艺术”,印尼。

2004年 “身体—中国”,法国。

“我:20世纪自我肖像”,法国。

“中国—古巴”,美国。

“中国24位当代艺术家”,北京。

2005年 “绘画—非现实主义”,北京。

“亚洲: 身在何处?”,德国。

“布拉格双年展”,捷克。

2006年 “回到形象中的现代绘画”,德国。

“Hermann Nitsch|杨少斌”,北京。

“从劈里啪啦到国际政治”,香港。

Yang Shaobin was born in Tangshan of Hebei Province. He graduated from department of fine arts of Hebei Light Industry Academy in 1983. In 1991 he moved into the artist village at Yuanmingyuan Palace in Beijing. He held several solo exhibitions in Berlin, London, Paris, Beijing, etc. Main Exhibitions: “Hong Kong International Art Fair”, Hong Kong, 1994; “China Contemporary”, Japan, 1996; “China International Contemporary Art Fair”, Basel, 1997; “Venice Biennial”, Italy, 1999; “Art Basel”, Switzerland, 1999; “The First Guangdong Triennale”, Guangzhou, 2002; “Me! Self—portraits of the 20th Century”, Paris, 2004, etc. His works are collected by art institutes such as San Francisco Museum of Modern Art, Swiss. Modern Art Center, Denver Art Museum, Museum und Kunstkammer Schloss Bartenstein , etc.

西泠拍卖网上刊载的所有内容,包括但不限于文字报导、图片、声音、录像、图表、标志、标识、广告、商标、商号、域名、软件、程序、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为注册用户提供的任何或所有信息,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及适用之国际公约中有关著作权、商标权、专利权及/或其它财产所有权法律的保护,为西泠印社拍卖有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。

未经西泠拍卖网的明确书面特别授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示或利用西泠拍卖网的局部或全部的内容或服务或在非西泠拍卖网所属的服务器上作镜像,否则以侵权论,依法追究法律责任。特别地,本网站所使用的所有软件归属西泠印社拍卖有限公司所有, 受《中华人民共和国著作权法》计算机软件保护条例及国际版权公约法律保护。除经本网站特别说明用作销售或免费下载、使用等目的外,任何其他用途包括但不限于复制、修改、经销、转储、发表、展示演示以及反向工程均是严格禁止的。否则,本网站将依据《中华人民共和国著作权法》及相关法律追究经济赔偿和其它侵权法律责任。

任何使用者将西泠拍卖网展示的拍品图品及其衍生品用于非商业用途、非盈利、非广告目的而纯作个人消费时和用于商业、盈利、广告性目的时,需征得西泠拍卖网及/或相关权利人的书面特别授权。应遵守著作权法以及其他相关法律的规定,不得侵犯西泠拍卖网及/或相关权利人的权利。