图录号: 5

估价RMB: 500,000-800,000

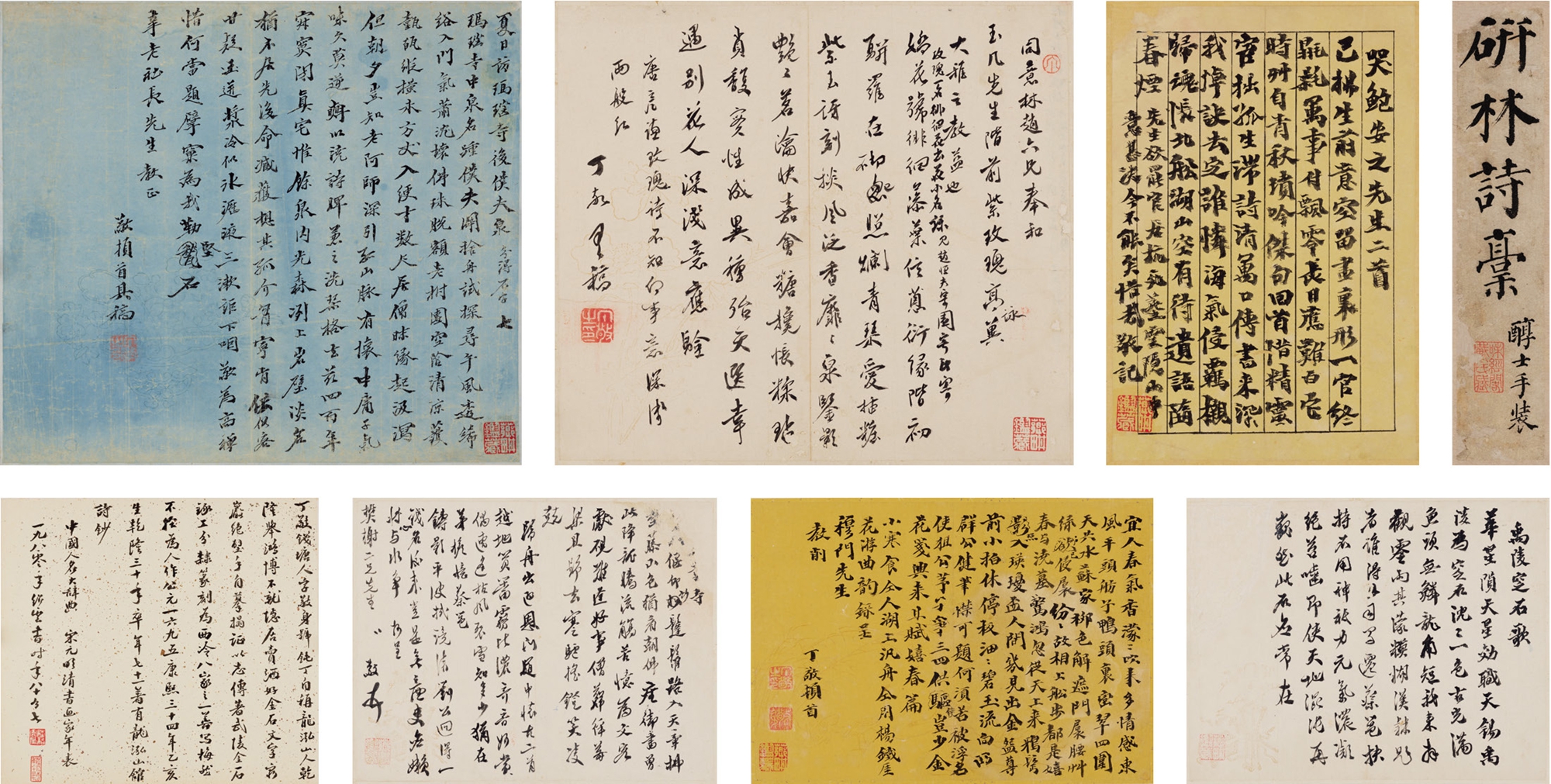

丁 敬(1695~1765) 浙江文人唱和诗册

纸本 册页(共七页)

识文:1. 哭鲍安之先生二首。已拂生前意……先生欲罢官居杭,死葬灵隐山中,意甚决,今不能矣,惜哉。敬记。

2. 同意林赵六兄,奉和玉几先生阶前紫玫瑰高咏,冀大雅之教益也……深浅意应验(唐彦谦玫瑰诗,不知何事意,深浅两般红)。丁敬具稿。钤印:丁敬之印(白) 丁(朱)

3. □寺。□松偃仰竹鬔鬙,路入天章拂野藤……应懒将心与水争。抄呈樊榭二兄先生,敬顿首。

4. 夏日访玛瑙寺后仆夫泉分得石字,七。玛瑙寺中泉……为我勒坚石。辛老社长先生教正,敬顿首具稿。钤印:丁敬之印(白)

5. 宜人春气香蒙蒙,吹来多情感东风……小寒食仝人湖上泛舟,仝用杨铁厓花游曲韵,录呈穆门先生教削,丁敬顿首。钤印:丁敬之印(白) 敬身(白)

6. 禹陵窆石歌。华星陨天星効职…即使天地混沌再,巍然此石应常在。

题跋:丁敬,钱塘人,字敬身…绍云书,时年八十有七。钤印:陆绍云作(白) 陆绍云甫八十有七(朱)

题签:研林诗稿。醇士手装。钤印:味经阁戴氏藏(朱)

鉴藏印:芗畊鉴藏(白,八次) 周芗畊印(白,二次)

诗文著录:1. 《龙泓馆诗集》,丁敬撰,清同治八年(1869)劬学斋刻本。

2. 《砚林诗集》卷二,丁敬撰,清同治十年(1871)钱塘丁氏刻西泠五布衣遗著本。

3. 《兰亭序》研究史料集P364,上海书画出版社,2013年。

4. 《西泠八家诗文集》上P43、P47-48、P52、P130,西泠印社出版社,2016年。

5. 《西泠五布衣遗著》P303,浙江古籍出版社,2016年。

说明:厉鹗、周京上款。戴熙旧藏并题签。周芗畊鉴藏。陆绍云题跋。

丁敬的书法、诗词与他的人一样,个性又自由。其作为浙江文化的核心人物,是“浙派篆刻”开山鼻祖,是“西泠八家”之首,书法作品传世极为罕见。

此为丁敬书自作唱和诗册,册中诗稿凡九首,应是当时丁敬自留编诗集或留给同行者的诗文底稿。其中七首见载于《砚林诗集》《龙泓馆诗集》中,是为名篇,其他乃新发现的丁氏佚文。此中字里行间多有圈改痕迹,可见当时丁敬推敲用词之谨慎,同时也可与诗集刊稿互证。

册中所涉文人为浙派“老中青”三代核心人物,如厉鹗(樊榭)、周京(辛老、穆门)、鲍鉁(鲍安之)、赵信(意林)、陈撰(玉几)等,皆为顶级浙派名家,又为丁敬重要金石友人、文坛诗友。诗文内容涉及追忆故友、赏花寄谊、古剎探幽、访碑寻迹、游湖泛舟等,分别题作:《哭鲍安之先生二首》、《同意林赵六兄,奉和玉几先生阶前紫玫瑰高咏》、《□(过天章)寺》、《归舟出迎恩门道中怀古二首》、《夏日访玛瑙寺后仆夫泉,分得石字》、《小寒食仝人湖上泛舟,仝用杨铁厓花游曲韵》、《禹陵窆石歌》。

是册书于乾隆年间佛经纸、花笺纸之上,书风呈多种样貌,全面展示了丁敬“诗、书、印”三方面的艺术造诣。不仅是丁敬存世重要诗文原稿,也是丁敬作为文人角色的重要作品,是武林乡邦交往之见证,更是了解清初浙派文人及“南屏诗社”艺术活动行迹的重要实物见证,其带来的文献及书法价值是不可估量的,充分展现了金石篆刻家对文人意趣的追求、雍乾之际杭郡文坛核心的缩影,以及“浙派”是如何崛起的。

据诗集详细编年、《厉鳄年谱长编》等数据可知,本册中所书诗词时间跨度不广,集中创作于乾隆九年(1744)至乾隆十三年(1748)之间,时丁敬50岁至54岁。正值丁敬艺术创作之壮年,册中样貌有楷、有隶、有行草,兼出己意,古拙奇崛。其中以楷体最为罕见。

值得注意的是,该阶段也是丁敬与杭世骏、及上款厉鹗、周京等人初创立“南屏诗社”之时,是浙派文人群体相聚交游和创作活动最鼎盛的时期。“南屏诗社”由杭世俊发起,参社者有金志章、丁敬、周京、厉萼、金农、释明中、吴震生等三十余人。诗社得名于成员们经常雅集唱和的地点,即“南屏晚钟”所在的南屏山一带,他们定期举行雅集,人数众多、规模庞大,无愧为当时杭郡文坛的核心,推动了清代中期浙派诗歌的发展,在清代文学史上占有重要一席。

册中六纸,根据内容可以分为三个板块,即追忆故友(一)、杭州交游(二、四、五)、巡游越中(三、六)。

第一纸书“追忆故友”,为丁敬1748年后书《哭鲍安之先生》二首,未见有载,为新发现的丁氏佚文,时丁敬54岁。“鲍安之”即鲍鉁(冠亭),山西人,是浙派八旗诗人,著名藏书家。曾三任浙江长兴知县(1715年至1738年间),历任嘉兴海防同知、杭州通判等职。

1748年,鲍鉁逝世后,丁敬研墨以正楷书此悼词,笔致端严,墨痕凝重,一横一竖皆含肃穆之思。并罕见用乾隆年间佛经纸,更显庄敬。全诗表达了对鲍鉁未实现辞官归隐西湖、埋骨灵隐之夙愿的深切惋惜,又感慨了人生无常、万事飘零,墨沈笔酣处,尽见对故人风义之追怀。而后,社友皆遵其遗志,将他葬于灵隐,并将其遗集存于寺中。

值得一提的是,鲍鉁一生志不在官而在诗,其与浙派诗人的交游在整个浙派的交游网络中具有典型性。早在其青年时期,便与同辈厉鹗、金农、丁敬等人缔交,结为一生挚友。其大量的诗词创作均是感叹身世飘零、忧愁满腹和对未来命运的无限怅惘,这样的命运和归宿与大多数浙派诗人毫无二致。除此之外,其诗词中流露出的高洁个性,与浙派诗人的人格取向更为一致,如“耻与狐貉立,非关敝缊袍”“半世浮萍迹,忘机一羡鸥”等句,是不随世俗的生活方式和疏离政治的心态。

第二纸书“杭州交游”之“赏花寄谊”,为丁敬1758年书《同意林赵六兄,奉和玉几先生阶前紫玫瑰高咏》,见载于《龙泓馆诗集》中“戊寅稿”,名曰《和陈玉几先生阶前玫瑰之作,同赵意林作》,时丁敬64岁。该系列诗文共三首,为丁敬诗集中与陈撰(玉几)有关的唯三诗作,同行者有藏书家赵信(意林)、篆刻家沈心。另二首名为《余既与赵六意林、沈二松阜次、玉几咏紫玫瑰韵,复以佳纸乞玉几为画此花,玉几不余弃,更手写原作于后,因复次韵奉谢》、《三次玉几咏阶前紫玫瑰韵,书其所画卷子后,同意林作》。诗中丁敬明确表达了自己对陈撰(玉几)画艺的赞叹。

陈撰(玉几)为扬州八怪之一,比丁敬大二十岁,因此本幅格式规范用语恭敬。在此次相聚后不久,陈撰(玉几)便去世了。本幅应是二人晚年最后交往的实物之一。据考陈撰(玉几)生平,其幼年时便移居杭州,曾从毛奇龄读书,渐渐熟知了金农、丁敬、厉鹗、杭世骏等人。而后于1721年前往真州(今江苏仪征),直至1757年方才归杭。陈撰(玉几)与丁敬往来诗文记载并不多见,其中1740年丁敬曾为刻“玉几翁”一印,也是丁敬存世最早有明确纪年的作品。

第三纸书“巡游越中”之“古剎探幽”,为丁敬1745年八月为厉鹗书《□(过天章)寺》、《归舟出迎恩门道中怀古二首》,见载于《砚林诗集》中,名曰《过天章寺内有右军画像额乃宋仁宗御书又有高宗书兰亭石刻元代悉毁于火》、《归舟出迎恩门道中怀古二首》,时丁敬51岁。诗中描述绍兴核心文化地标:天章寺、迎恩门。

上款人厉鹗比丁敬大三岁,二人结成了儿女亲家,且皆好古一道,订交于康熙六十一年(1722)之前,过从三十余年,共结诗社、游名胜。值得一提的是,丁、厉二人的交往,引领着钱塘甚至是江南的文事,对当时的文坛有着举足轻重的影响和作用,同时也是“浙派”崛起并发展的最直接推动者:在文学上,厉鹗继朱彝尊之后再举“浙派”大旗;在印学上,丁敬则首开“浙派”风气。

是年(1745),丁敬正与厉鹗、吴震生出游越中(绍兴),后书本幅。游越中期间倡和诗“朝传夕遍”,一时纸贵。据《樊谢山房续集》卷五《题北岭将军庙二首》序:“予与乾隆乙丑秋八月同新安吴长公、同里丁敬身为越中之游。”三人“倡和”之诗,至今尚有大量存世,如厉鹗《舟过觉苑寺》、吴震生《和樊榭北干山谒武佑将军庙》等等,多达几十首,内容涵盖此行始终,抵达景点包括将军庙、觉苑寺、大禹陵、卧龙山、蕺山戒珠寺、怪山宝林寺、若邪溪、云门、平水肩、云门寺、兰亭、鉴湖,保存相当完整。

第四纸书“杭州交游”之“访碑寻迹”,为丁敬1744年夏为周京书《夏日访玛瑙寺后仆夫泉,分得石字》,见载于《砚林诗集》中,名曰《周穆门招同人游玛瑙寺,访元僧芳州后仆夫泉,分得石字》,时丁敬50岁。玛瑙寺在今西湖旁葛岭路上,仆夫泉是寺中景点,明张岱在《西湖寻梦》中曾有“僧侣芳洲仆夫艺竹得泉,遂名仆夫泉”的记载。

上款人周京比丁敬大十几岁,与丁敬相同为“南屏诗社”初创人员,也是本次访古活动的发起人。诗中以诸位夏日午后买舟访玛瑙寺的经历为核心,通过访泉过程、历史追思、品泉喻志、勒石明志四个层次,展现文人的禅思雅趣。此次活动同行者厉鹗、梁启心、杭世骏、金志章、释篆玉、释明中等,且皆为“南屏诗社”成员,并各有诗文记录此行。

第五纸书“杭州交游”之“游湖泛舟”,为丁敬1747年三月初三上巳日为周京作《小寒食仝人湖上泛舟,仝用杨铁厓花游曲韵》,见载于《砚林诗集》中,名曰《小寒食湖上泛舟用杨铁崖花游曲韵》,时丁敬53岁。诗中劝诫友人不必为虚名所累,应趁兴赋诗、及时行乐,体现了其闲适洒脱的情怀。此次诗社活动同行者厉鹗、梁启心、杭世骏、金志章、释篆玉、释明中等,并各有诗文记录此行。诗中“顾月田”即顾之珽(1678~1745),亦为“南屏诗社”成员。

第六纸书“巡游越中”之“古剎探幽”,为丁敬1745年八月书《禹陵窆石歌》,见载于《砚林诗集》中,时丁敬51岁。此幅与第三纸为同一时期所书,即丁敬、厉鹗、吴震生出游越中(绍兴)时。诗中描述绍兴经典地标:大禹陵。同行者留世作品有:厉鹗《舟出偏门至禹陵遇雨》、吴震生《和泛舟出偏门至禹陵遇雨》。

DING JING POEMS

Ink on paper, album (seven pages)

Literature (poem): 1. Poems of Longhongguan, 1869

2. Yan Lin Shi Ji, vol. 2, 1871

3. Lan Ting Xu, p. 364, Shanghai Calligraphy and Painting Publishing House, 2013

4. Poems by Eight Masters of Xiling Yinshe, vol. 1, pp. 43, 47-48, 52 & 130, Xiling Seal Engraver's Society Publishing House, 2016

5. Posthumous Works by Five Masters of Xiling Yinshe, p. 303, Zhejiang Ancient Books Publishing House, 2016

Note: Dedicated to Li E and Zhou Jing. Titled by Dai Xi, authenticated by Zhou Xianggeng and inscribed by Lu Shaoyun.

Provenance: Previously collected by Dai Xi.

画心:24×16.5cm 29×26cm 26×20.5cm 30.5×27.5cm 26.5×19cm

25.5×20.5cm 题跋:28.5×26cm

RMB: 500,000-800,000

作者简介:丁敬(1695~1765),字敬身,号砚林、钝丁、玩茶叟、丁居士,龙泓山人、玉几翁等,浙江杭州人。乾隆元年博学鸿词不就,与金农、汪启淑、明中交往。精鉴别,富收藏,好金石文字。工书法、诗词,善写梅兰竹石,尤精篆刻,擅长以“切刀法”刻印,苍劲质朴,独树一帜,开创“浙派”,为“西泠八家”之首。著有《武林金石记》《砚林诗集》等。

鉴藏者简介:周芗畊(1900~1988),名乐韵,字芗耕,一作芗畊,号耕云山馆主人,浙江余姚(今属宁波市)人。民国时期海上著名文物鉴赏家、收藏家。早年从事金融业,曾任洽和冷气公司董事长,上海永丰商业银行、保险公司总经理。与吴湖帆、张大千、钱镜塘等人相友善,收藏甚丰。

上款简介:1. 厉鹗(1692~1752),字太鸿,一字雄飞,号樊榭,又号南花渔隐、西溪渔者,浙江钱塘(今杭州)人。浙派名家。康熙五十九年(1720)举人。清代著名诗人、学者,浙西词派中坚人物,江西词派说的首提者。诗词皆工,诗品清高,而长于用书。著《樊榭山房集》《宋诗纪事》《辽史拾遗》等。

2. 周京(1677~1749),字西穆,一字少穆,号穆门,又署寄林、二木居士、无悔庵、辛老、夕惕主人,晚号东双桥居士,浙江钱塘(今杭州)人。廪贡生,考授州同知。乾隆元年(1736)荐博学鸿词,称疾不就试。晚年隐篷庐,与里人诸诗人为吟社,醉墨淋漓,得者以为鸿宝。工书,有诗名,名重于时。有《无悔斋集》等。

跋者简介:陆绍云(1894~1988),号培基,江苏川沙城(今属上海浦东新区川沙镇)人。著名纺织实业家、纺织技术专家。民国四年(1915),东渡日本留学,考入东京高等工业学校,攻读纺织技术。民国十年(1921)回国,一生从事生产管理和科技工作。亦工书法,善绘画。著有《纱厂标准工作法》《纺织日用手册》等书,并发表大量论文。

题签者简介:戴熙(1801~1860),字醇士,号鹿床、榆庵、莼溪、井东居士、鹿床居士,斋名为习苦斋、吉羊止止室、味经阁、赐砚斋,浙江杭州人。道光十一年(1831)进士,十二年(1832)翰林。官至兵部侍郎,后引疾归,主讲崇文书院。诗、书、画均有造诣,与汤贻汾齐名。其山水画名重一时,与汤贻汾齐名。

西泠拍卖网上刊载的所有内容,包括但不限于文字报导、图片、声音、录像、图表、标志、标识、广告、商标、商号、域名、软件、程序、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为注册用户提供的任何或所有信息,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及适用之国际公约中有关著作权、商标权、专利权及/或其它财产所有权法律的保护,为西泠印社拍卖有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。

未经西泠拍卖网的明确书面特别授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示或利用西泠拍卖网的局部或全部的内容或服务或在非西泠拍卖网所属的服务器上作镜像,否则以侵权论,依法追究法律责任。特别地,本网站所使用的所有软件归属西泠印社拍卖有限公司所有, 受《中华人民共和国著作权法》计算机软件保护条例及国际版权公约法律保护。除经本网站特别说明用作销售或免费下载、使用等目的外,任何其他用途包括但不限于复制、修改、经销、转储、发表、展示演示以及反向工程均是严格禁止的。否则,本网站将依据《中华人民共和国著作权法》及相关法律追究经济赔偿和其它侵权法律责任。

任何使用者将西泠拍卖网展示的拍品图品及其衍生品用于非商业用途、非盈利、非广告目的而纯作个人消费时和用于商业、盈利、广告性目的时,需征得西泠拍卖网及/或相关权利人的书面特别授权。应遵守著作权法以及其他相关法律的规定,不得侵犯西泠拍卖网及/或相关权利人的权利。