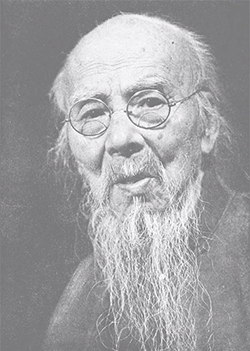

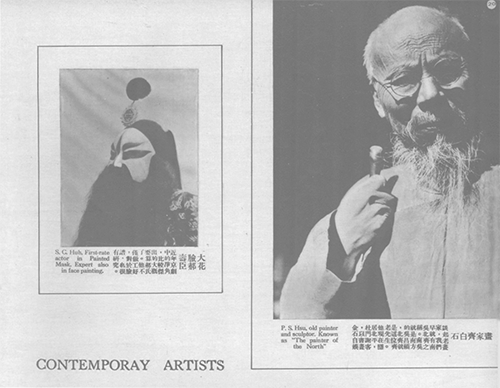

这张神形兼备的齐白石像,是人像摄影的经典之作,

但作者是谁,却鲜有人知。

究竟这张神作的作者是谁?

他就是我国著名的摄影艺术家

也是我国新闻摄影事业的开拓者 郑景康

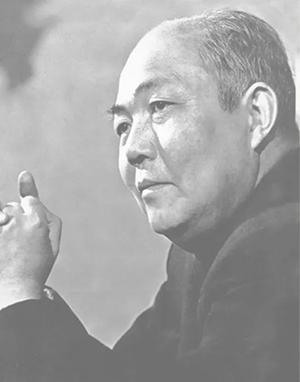

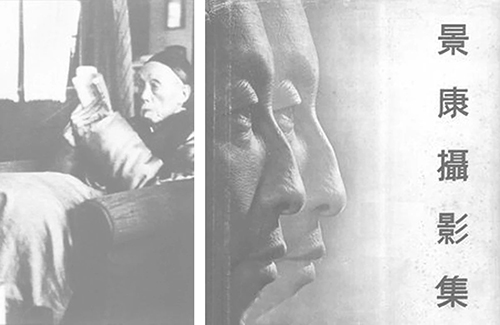

郑景康(1904~1978)

20世纪中国最著名的摄影大师之一。延安文艺座谈会摄影界唯一代表。

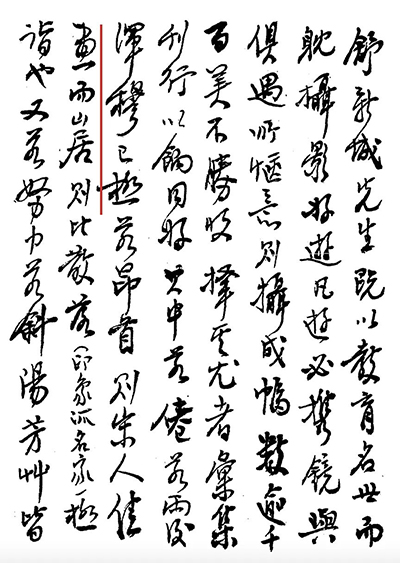

天安门毛主席像拍摄者。陈三立、齐白石等文艺大家流传最广泛的人像照,皆由郑景康拍摄。

2023西泠春拍

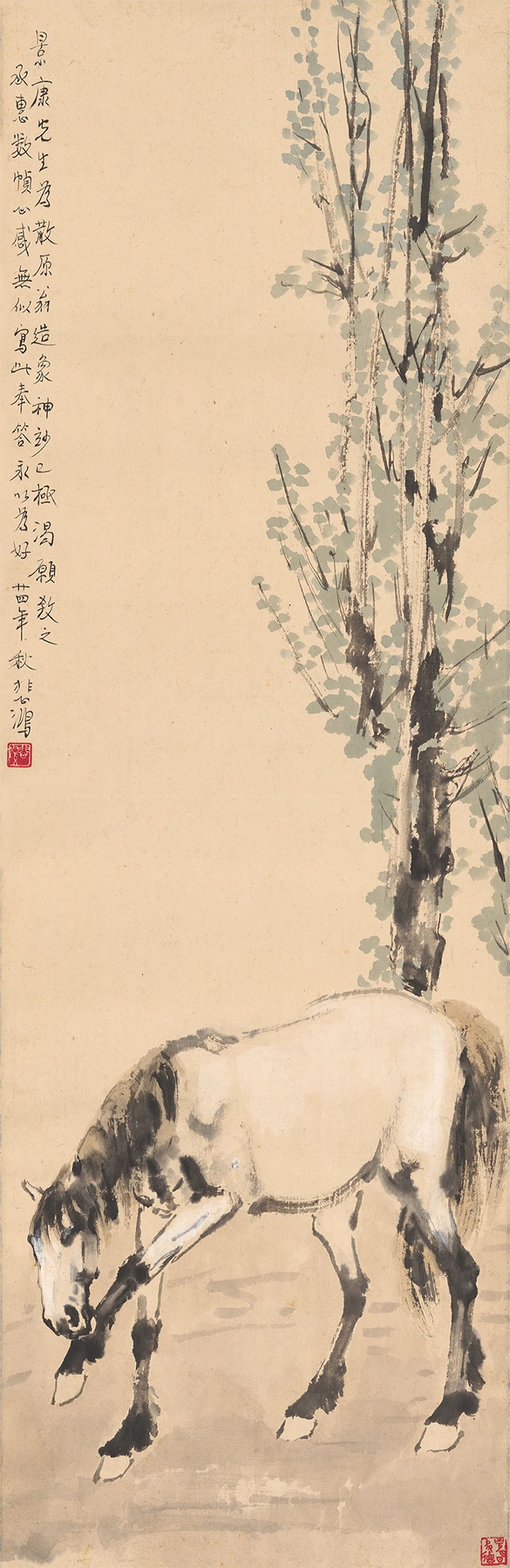

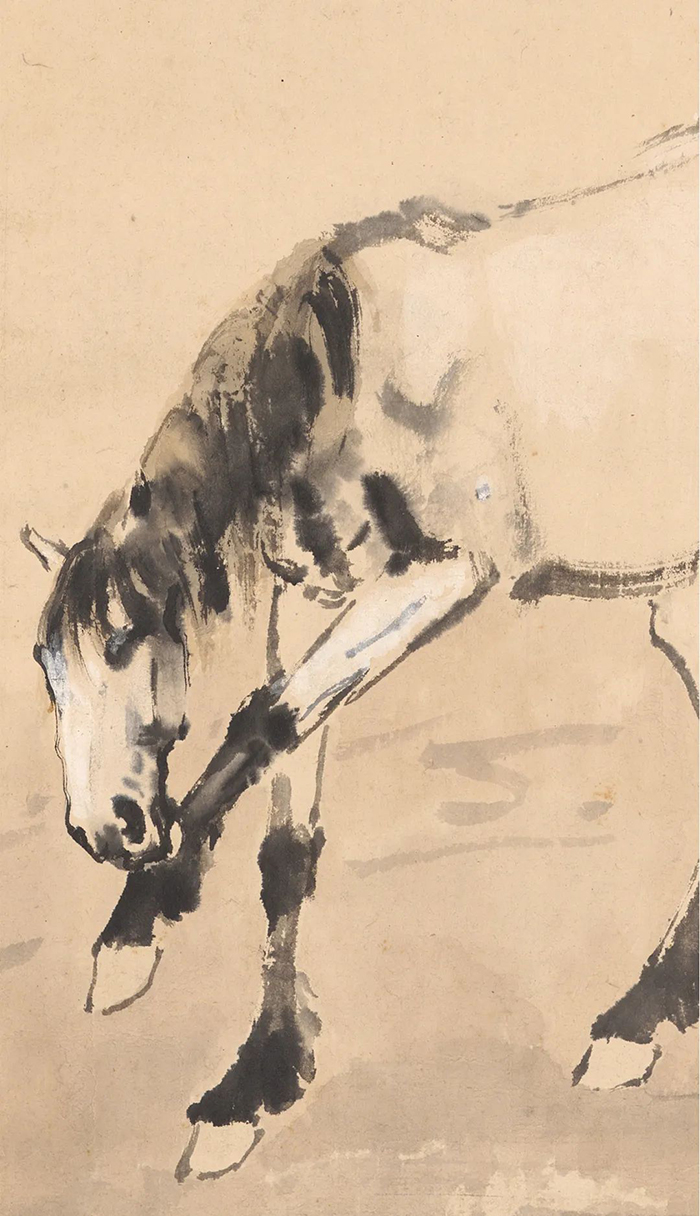

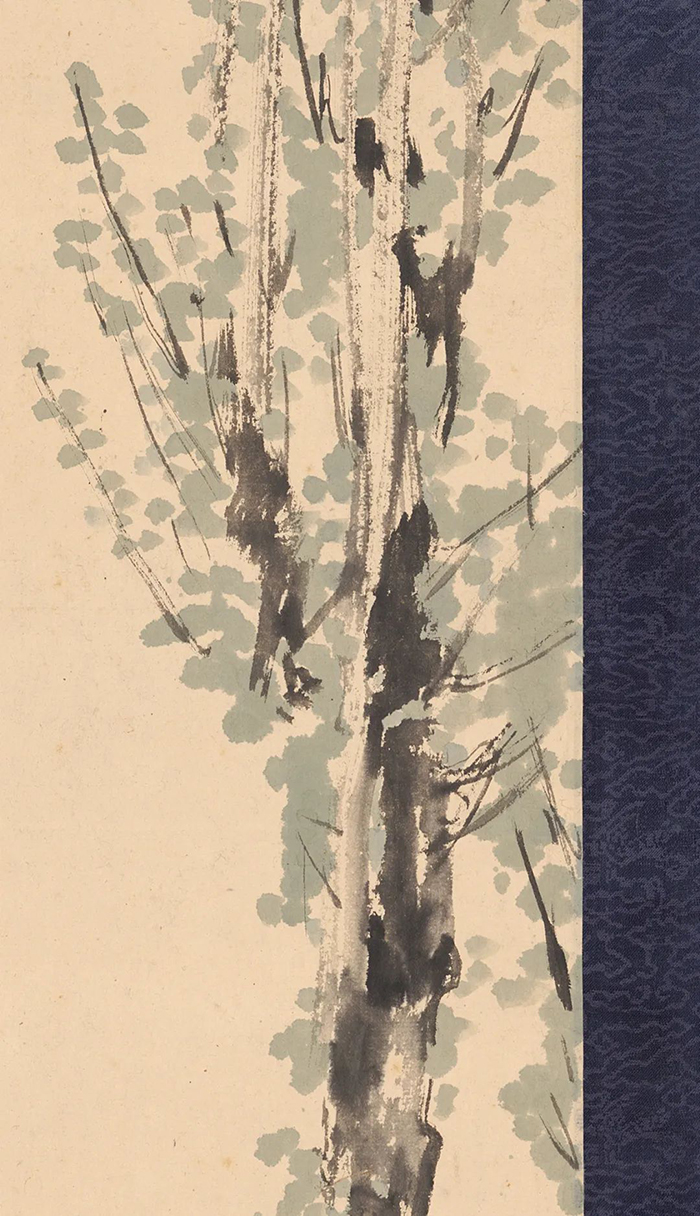

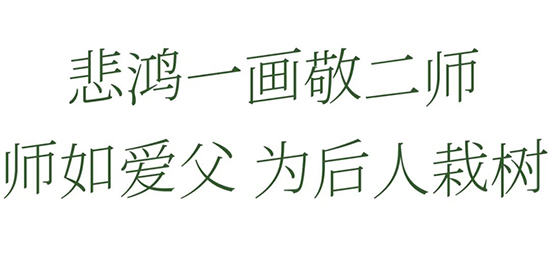

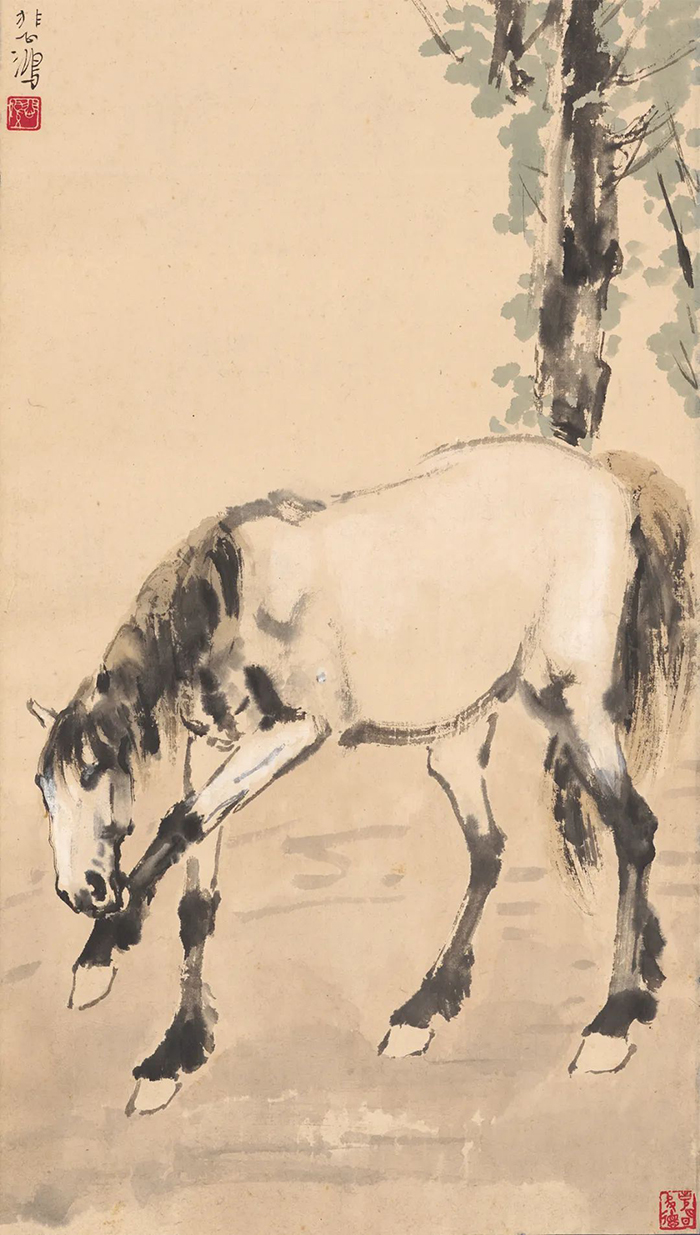

徐悲鸿(1895~1953) 为郑景康作 绿荫骏足图

设色纸本 立轴

1935年作

111×36cm

说明:郑景康上款。

本轴为徐悲鸿定制深蓝色花绫裱边装裱而成。

上款简介:郑景康(1904~1978),广东中山市人。1922年,考入上海美术专科学校。1932年,在北平举办“景康影展”。1940年,经周恩来、叶剑英介绍,赴延安参加革命。期间,为周恩来、朱德等中央领导人拍摄照片,并先后在八路军总政宣传部、联政宣传部任摄影记者。1944年,郑景康为毛泽东拍摄了第一张标准像。1945年,在延安机场拍摄毛泽东赴重庆谈判时的登机告别镜头。建国后,历任新闻摄影局研究室主任、新华社特派记者、研究员、中国摄影家协会常务理事、创作辅导部主任等职。

本幅《绿荫骏足图》的上款人正是郑景康先生。他擅长人物肖像摄影,对于如何捕捉动态瞬间、发挥军事摄影舆论宣传的传播效能也有独到见解。

《毛泽东标准像》

本拍品上款人郑景康于1944年拍摄

《毛泽东的标准像》是1944年郑景康在延安为毛泽东同志拍摄的第一张标准像。此外,他为周恩来、朱德、齐白石、陈三立、华罗庚等国家领导人、艺术家、科学家,以及众多英雄人物拍摄的肖像,也极具神韵,都是“神妙已极”的佳作。

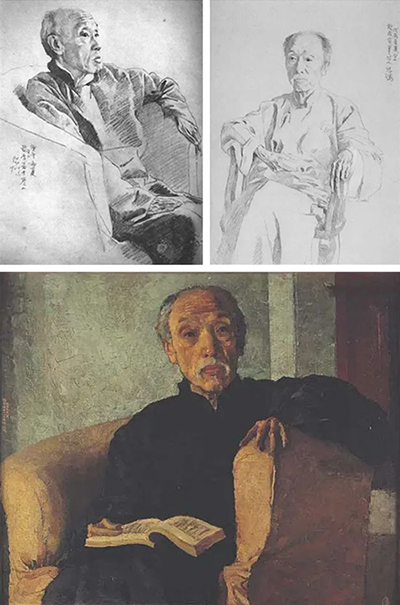

晚年郑景康

郑景康部分作品

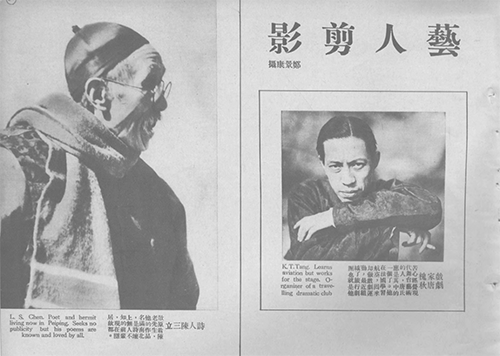

1934年11月,在文艺界朋友和同行的热情鼓励下,郑景康在北平举办“景康个人影展”,为了给这次影展增辉,他托友人获得了给当时名气大盛的齐白石拍照的机会,不喜拍照的齐白石接受郑景康的拍照请求,这中间或许有着徐悲鸿的功劳。郑景康也幸不辱命,以神妙的摄影技术获得了白石老人的认可,以一张画成不久的《水墨虾图》作为回赠。

画家齐白石 郑景康 摄

《良友》1936年 第116期,20页

诗人陈三立 郑景康 摄

《良友》1936年 第116期,22页

此次影展展出包括他历年来创作的一百多幅作品,受到热烈欢迎和赞誉。开年春,在他的发起下,北平摄影家共十八人举行了作品联展,郑氏作品占总数之半,其影响一时无两。其所拍摄的《毛泽东像》、《画家齐白石》、《诗人陈散原》等则转载在《良友》画报上,饮誉全国。

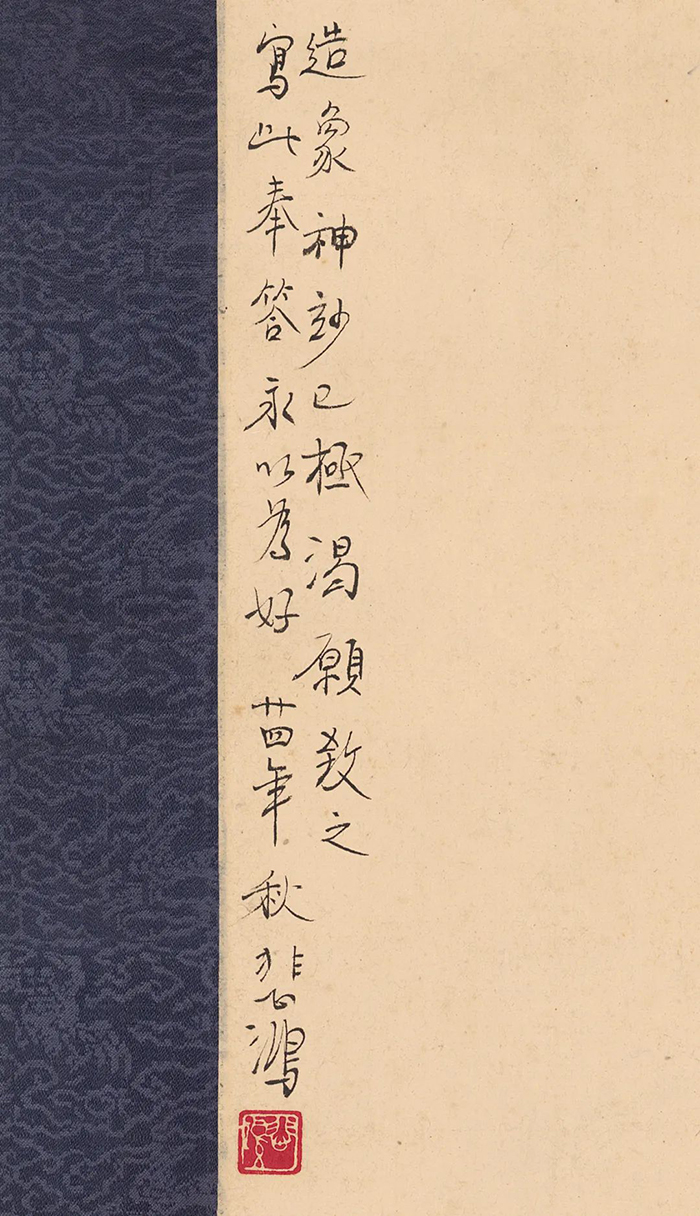

这样精湛的摄影,足以让徐悲鸿发出

“造像神妙已极,渴愿致之”的感叹

徐悲鸿对于写实主义的偏好,早在其幼年时代便埋下了种子,他的父亲徐达章是一位人物肖像画家,少年时代的徐悲鸿便从父习画。由此也不难理解在1915年,徐悲鸿在上海的照相馆里照了第一张像之后,便对摄影产生了浓厚的兴趣。

1915年,20岁时的徐悲鸿

拿锤头的孩子 徐悲鸿摄

刊于1981年《大众摄影》,廖静文《画家徐悲鸿与摄影》

到1928年,徐悲鸿认识了精于摄影的中华书局主编舒新城,一个想学摄影,一个想学绘画,二人往来甚密。1930年,舒新城出版摄影集,请徐悲鸿撰写序言。徐悲鸿在序言中对舒新城的《倦》以及《雨后》两件作品所作的评价是“浑穆已极”,更将舒新城的作品与宋画、印象派画家相比,可见徐悲鸿是以看画的眼光来看待摄影的。

徐悲鸿为舒新城影集撰写序言

“神妙”与“浑穆”,是徐悲鸿眼中两位摄影家好友艺术的不同特质,郑景康主攻人物摄影,舒新城则从日常生活中捕捉倏忽瞬息,但两人在各自领域都已登峰造极。

《绿荫骏足图》完成后不久,徐悲鸿还曾致信给舒新城介绍郑景康的摄影作品,或许徐悲鸿想看看,这两种不同的摄影风格相遇能碰撞出何等的火花。

本幅作品中提及的“散原翁”是清代名臣陈宝箴之孙、晚清民国影响最大的诗歌流派“同光体”的主要代表诗人陈三立,也是陈师曾、陈寅恪的父亲。

根据陈三立之孙陈封雄的回忆,1922年,在《良友》工作的郑景康拿着叶剑英元帅所赠的第一台相机为七十岁生日的陈三立及其三大弟子拍了照片,这是郑景康摄影艺术生涯的起点。

陈三立与家人春游北平海棠园

左四为陈三立、右一为陈寅恪

徐悲鸿与陈三立、陈师曾父子都是忘年之交。徐悲鸿赴法国留学之前,陈师曾为他饯行并赠言:“希望悲鸿先生此去构通中外,成一世界著名画家。”(《北京大学日刊》,1919年1月9日),并赠印“江南徐悲鸿”一方。送别徐悲鸿的三日后,又为好友鲁迅治印“会稽周氏”,可见徐、陈两人虽相差十九岁,但交情至深,不为年龄所限。

徐悲鸿画作之中以银杏树搭配骏马甚是罕见,

而以银杏赠予师长亦寄托着长寿与感恩的美好寓意

遗憾的是,1927年徐悲鸿回国之时,陈师曾已经去世四年,但徐悲鸿仍旧尽快去拜访了其父陈散原,并为陈散原画了一幅素描。徐悲鸿“渴愿”陈散原的照片,是为了能更方便地为这位当时已年过八旬的长者作画。

徐悲鸿多次为陈散原作人物肖像

油画肖像则长期挂在陈先生的客厅之中

从郑景康赠予的照片中,徐悲鸿感受到“散原造象”中神气兼备的意趣。赠画之举,不但凝结着徐悲鸿对于散原老人的敬重和情意,更是表现出他对于上款人郑景康高超摄影技艺的认可、赞赏。

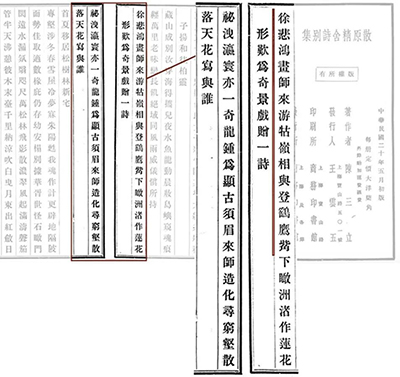

散原翁对于这位较自己年轻43岁的后生有多喜欢呢?1930年,徐悲鸿利用暑假赴庐山小游,并为陈散原写全身像。他在陈散原的松门别墅一住便是一个多月,期间两人经常携手同游庐山胜景。陈散原有诗赠与徐悲鸿,并收录在他1931年出版的《散原精舍诗别集》中。

徐悲鸿画师来游牯岭,相与登鹞鹰觜,下瞰洲渚作莲花形,叹为奇景,戏赠一诗:

秘泄瀛寰亦一奇,

龙钟为显古须眉。

来师造化寻穷壑,

散落天花写与谁?

诗中说到时年七十有八的陈散原为这位来“师法造化”获得灵感的年轻画师当起了向导,一起翻山越岭,从松门别墅登上了直线距离三公里开外的鹞鹰嘴,领略造化之神奇。

此幅《绿荫骏足图》作于1935年,遍阅悲鸿画作,与本幅构图、形态、寓意相似的骏马图较少,可见其经营此作时反复斟酌的巧思。

徐悲鸿既以骏马自喻,也将上款人郑景康喻作骏马,悠悠然垂首,仿若以师礼敬侍着在他们的艺术生涯中扮演着伯乐角色的散原翁陈三立。

画面整体着色清丽淡雅,观之神怡。画中不见马儿奋然激昂的神态、也不施沉郁浓重的色彩。白马俯首舐足、谦和静谧,作友好态,与在旁的浅青色银杏相和,文艺人士间的交游雅趣跃然纸上。

徐氏致敬的另外一位伯乐则是法国留学时曾聆听其敦敦教诲的帕斯卡 · 达仰 · 布韦雷特 [Pascal Dagnan Bouveret],徐悲鸿曾在自述中说“爱父之外,唯有此师(达仰)”。

徐悲鸿艺术道路上的引路人之一

达仰 · 布佛莱(1852-1929)

徐悲鸿使用摄影媒介给画作带来更大的写实感,这一点或许就是受了达仰的影响,达仰是徐悲鸿在法国求学时的老师之一,也是最早将摄影艺术用于绘画的画家之一。

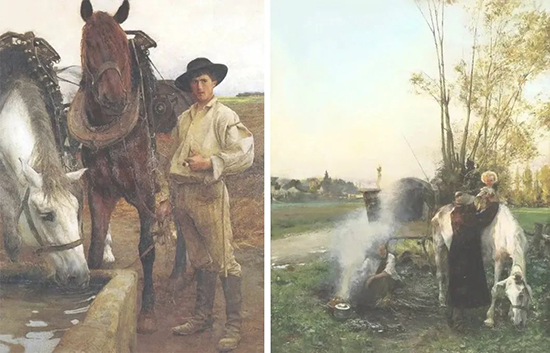

有趣的是达仰也是一位画马的好手,1885年,他凭借作品《水槽边的马》获得荣誉勋章,画中一匹白马正低头伸颈,在水槽里悠然饮水。另一幅《路边的农夫一家》构图与《绿荫骏足图》的关联十分清晰,位于画面右上角的树木长势同样的旺盛,仿若欲突破天际。

左:达仰《水槽边的马》

右:达仰《路边的农夫一家》

选择自己的老师所擅长的母题——也是自己所熟悉擅长的母题作画答谢,足以表明自己对于郑景康所赠陈散原像的感谢之情,也证明了三人交情之厚。

徐悲鸿将中国传统笔墨趣味带入写实主义之中,在准确描绘物象的同时,兼顾笔墨形式之美以及中国传统文人画的意趣,可谓是鱼、熊掌与“燕窝”三者兼得。