2015西泠春拍 傅山(1607 ~ 1684)小楷 金刚经册

纸本 册页(共五十六页)

1655年作 15×6.5cm×58

说明:清初曹鸣铎、渠铁衣旧藏。此为傅山顺治十二年(1655 年)在狱中手书金刚经,经后有长跋数开,提及在狱中磨难满满,借抄经而入佛域,以为消脱,从此坚定念佛,可谓意义非凡。原作存有清初原装裱及黄绫函套,且为巾箱本,古雅可爱。

明清之际的重要思想家、书法家傅山(1607 - 1684)是山西太原人。在明为诸生,明亡为道士。康熙中举鸿博,屡辞不得免,至北京以称老病不试而得归,顾炎武极其佩服其志节。傅山于学无所不通,经史之外,兼通先秦诸子,又长于书画医学,尤其精于妇科。明亡后,行医与书画成为傅山的主要收入来源。其生平所著有《霜红龛集》等。

傅山初名鼎臣,字青竹,改字青主,别号极多,如真山、公他、侨黄、浊翁、石头,等等。然而诸号之中有一“朱衣道人”曾经给他带来极大麻烦,甚至险招杀头之祸。事情的起因是湖广黄州府蕲州生员宋谦(在山西化名李谦,在陕西化名李秋霜)于顺治十年(1653)癸巳,在山西、河南一带策划反清复明的活动,计划于顺治十一年(1654)甲午三月十五在河南涉县起义。结果于起义前的三月十三日宋谦被捕,并在审讯中供曰:“傅青主,太原人,生员,今已出家作道人,身穿红衣,号为朱衣道人,在汾州一带游食访人,系知情。”傅山因此于同年六月被捕,下太原府狱受到刑讯。与其先后被捕的还有忻州张天斗、太原朱振宇、张锜、肖善友,以及傅山的儿子傅眉等人。

有关“朱衣道人”的号,本是傅山在明亡后加入道教,师从还阳子郭静中,依据道藏《黄庭经》“黄庭中人衣朱衣”之句而来的。他还另有号曰“丹崖道人”,对“朱”、“丹”的喜爱,既与道教有关,也有可能包含他对朱明王朝的留恋。但“朱衣道人”的号却被宋谦利用来指证傅山从事反清复明活动的依据。肖善友在供词中提到李秋霜,说“红花开败黑花生,黑花单等白花青”,“他清朝戴的是红帽,我们戴的是白帽,就像秋霜一般,专打红花”。凑巧的是,傅山的斋号名为“霜红龛”,诗中亦有“傅山彻夜醉霜红”之句。有的学者认为,“霜红龛”之号,也反映了傅山的反清心理。

但毫无疑问,傅山在狱中应当是受到了严刑逼讯,其友人交城郭鋐在《征君傅先生传》中说“或劾其与南朝明赧帝通,下狱严讯,青主受刑不少屈”。蔡璜《傅青主先生传》也说他“缘叛案罗织,备极考掠,不屈”。证之傅山自己作诗“甲午朱衣系,自分处士(歹立)。死之有遗恨,不死亦羞涩”,可知其时情形的危急险恶。审讯期间,傅山绝口否认与宋谦有任何关系,并将布政司经历魏一鳌抬出来作证。正在平定州为父守丧的魏一鳌被传讯至太原,证实了傅山的供词,成为此案的转折的关键。后来在孙茂兰、孙川父子,还有龚鼎孳、曹溶等人的鼎力救助下,终因证据不足,傅山得以释放。傅山出狱后作诗云:“病还山寺可,生出狱门差。有头朝老母,无颜对神州。”可见这次的牢狱之灾对其打击之大,心境可谓悲凉至极。

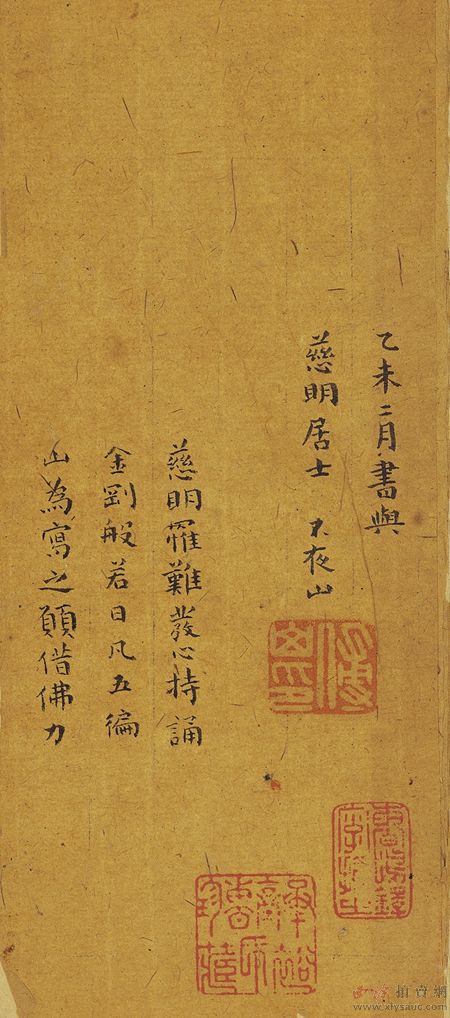

傅山出狱的时间在顺治十二年(1655)乙未七月。此本《金刚经》书款在“乙未二月”,因此正是傅山身陷囹圄之时。看来傅山在狱中,并不是如人们通常想象的那样完全没有自由,他或许因为朋友的通融照顾,或是监狱需要他书写供词,仍然保有书法的权利。

傅山以端正小楷工书此《金刚经》,经前有“金刚经启请”、“净口业真言”、“安土地真言”、“普供养真言”、“发愿文”、“云何梵”、“开经偈”;经后书“般若无尽藏真言”、“金刚心真言”、“补阙真言”、“普回向真言”、“秽迹金刚神咒”。款云:“乙未二月书与慈明居士,不夜山。”钤“傅山印”(白文方印)。其后又有大段跋曰:

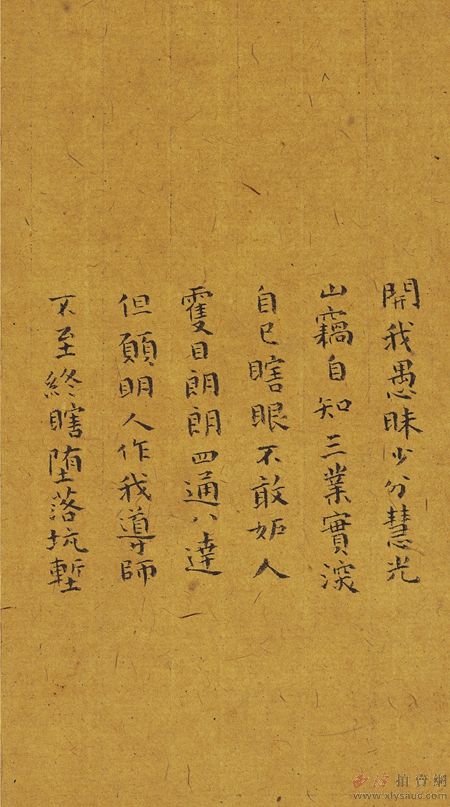

慈明罹难,发心持诵金刚般若,日凡五遍。山为写之,愿借佛力开我愚昧,少分慧光。山窃自知三业实深,自已瞎眼,不敢妒人霍目朗朗、四通八达。但愿明人作我导师,不至终瞎,堕落坑堑。慈明慈明,狱中诵经,本为怖死,而求佛庇。即使今日,佛救不死,六七十岁,以至百岁,终有死日。佛不救者,从今坚固,心莫退转,时时刻刻,如命终时,金刚摄受,直入佛域,一切狱中无妄众生,统仗持诵而为消脱。写经之人,静听佛恩。山记。

由于傅山在狱中的材料很少,这段跋语非常值得玩味,可以探知傅山当时的想法和心境。慈明居士是和傅山同时罹难牢狱的朋友,他在狱中持诵《金刚经》,每日五遍,祈求佛的庇佑以脱离苦海。傅山分析说有两种结果,其一是“佛救不死”,但是出狱后即使活到六七十岁甚至百岁,仍然难逃命终一死;另一种结果是“佛不救者”,则要时时刻刻如命终时,通过持诵佛经而消脱一切罪业。从傅山的言辞来分析其心理活动,他是因为慈明居士念佛而写《金刚经》,但他本人自称愚昧,如同瞎眼人,而慈明则是眼明人。所以,傅山此时的心境的非常消极的,已经不抱活着出狱的希望,然而他也希望自己“不至终瞎堕落坑堑慈明”,即不愿连累友人。因此傅山写经的目的主要是为朋友祈福,希望因受自己牵连下狱的慈明能够平安出狱。即使大家不能出狱,也要金刚摄受,最后能够往生美好的佛国。

虽然傅山后来出家为道士,但其真正的目的是为了免去满清入关后剃去头发。在他很年轻的时候,就已经对佛典非常感兴趣。其《霜红龛集》中,几乎每卷都有涉及佛教的文字,曾作过《金刚经批注》、《楞严经批注》、《五灯会元批注》等著作。傅山对《金刚经》有着深刻的参悟,特别是《金刚经》中所说“实相者则是非相”的“空”。对于“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来”,傅山批注云:

以真实之理观如来,乃真实见解,此直指无相妙行也。如来说法现此身相,原是幻形,非真实相。岂得以此见如来,须菩提亦谓如来即在吾心,离心别无如来。佛又言不特如来无身相可得,凡一相涉于相者,皆是虚妄而不真实,人能识破此相非真实相,是能具知慧性,即见如来矣。

从这段文字来看,傅山对“不真”即“空”,早就有所觉悟了,而如来就是心,也即佛。他的另一条批注说:“奥妙之行,无所住着,此破着相之疑也。”因为住于各种相,便不能出世,不能成佛。所谓“妙行无住”,就是住于尘世又出于尘世。这种住与不住、空与不空,实际上就是“实相则非相”的“真如”境界。

对“有”和“无”有着非常深刻理解的傅山,在书法上亦是如此。他反对“奴气”,讲求“真率”,提出“非法、非非法”。他论书法力主“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离勿轻滑,宁直率勿安排”,以及作诗也要“宁隘宁涩,毋甘毋滑”。他将赵孟俯之类的圆转流丽的风格斥为“奴书”代表,那种圆润、柔滑、浮靡的甜俗媚态是他所痛恨的。而他的“丑、拙”主张,包含了用笔的遒劲、迟涩、厚重,给人以古朴、凝练、浑厚的韵味感受。正是“无”纤巧柔媚的职业行气,才会“有”真率宏大的真如境界。

傅山曾经写过一首五言古诗《作字示儿孙》:“作字先作人,人奇字自古……永真遡羲文,不易柳公语。未习鲁公书,先观鲁公诂。平原气在中,毛颖足吞虏。”他认为赵孟虽然专心学习王羲之,但是学问不正,因而陷入软俗巧媚的泥淖。而赵氏的仕元行为更是令人不齿的,既然“字如其人”,他的书法也不为傅山所喜。相反,颜真卿、柳公权都是刚正不阿的性格,所以落笔有力、结构不苟,完全没有媚骨俗态,因此值得学习。他在《病极待死》诗中说的“生既须笃挚,死亦要精神”,即是这种“真如”艺术精神的写照。

同样,傅山在书写此本《金刚经》时,处于生死危难关头,犹然能够平淡泰然处之。这与他深厚的学养密不可分,尤其是在书写佛经时,所激发出来的对大乘佛教教义的领悟,更是最终挽救了他的生命和心灵。这本《金刚经》无疑也表现出波澜不惊的沉厚稳定之感,主要的书法用笔与间架结构来自于傅山崇拜的颜真卿书法风格。故用笔沉厚有力,间架宽博宏伟,通篇气息古拙沉静而有丰富变化。或许正是在此时此境,傅山得到进一步的领悟,他更加坚信了自己对人生和艺术方向的选择。