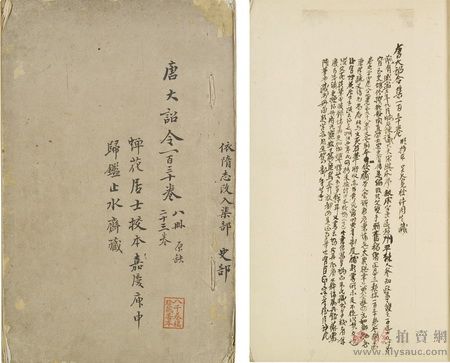

八千卷楼旧藏、吴焯批校跋本《唐大诏令集一百三十卷》

明末清初抄校本

毛装8厚册 竹纸

开本:28×17.8cm

著录:

1.《鉴止水斋书目》史部第五橱,(清)许宗彦撰。

2.《善本书室藏书志》卷八,(清)丁丙辑。

3.《八千卷楼书目》卷四,(清)丁仁编。

4.《海日楼书目》,沈曾植撰。

5.《四库简明目录标注》史部六,(清)邵懿辰撰。

说明:此书经清初藏书家吴焯通篇批校、题跋、补抄不下数万字。后由许宗彦鉴止水斋、丁丙八千卷楼、周大辅鸽峰草堂、沈曾植海日楼递藏并著录。

《唐大诏令集》自元明清三代无刻本流传,校补难度极大。现存抄本中,经过校勘的仅有数部,此本当为最精。这是现存保留吴焯手迹最多的一部书,也是对唐大诏令最早的研究。

从王文韶大学士府出门,沿清吟街东行几百米,稍加探寻便可找到一栋歇山顶的二层小楼,楼前立一小碑,上书“小八千卷楼旧址”。门前的玉兰一株,已有参天之姿,当年栽下它的便是清末赫赫有名的四大藏书家之一——钱塘丁氏兄弟。由此再往南几个街口,同样是书香故地,清初藏书家吴焯的“瓶花斋”、汪宪的“振绮堂”,许宗彦的“鉴止水斋”,以及晚清民国时期林立的旧书坊大都云集于此。岁月流逝,藏书楼主人和当年的书市盛景如春花秋落,早已不复。我们很难从喧闹的街市中,再找回那一种沉浸于故纸堆的心灵的宁静。

直到2013年暮春,一部经由八千卷楼旧藏的《唐大诏令集》从海外回到杭州。此书为清初藏书家、校勘家吴焯通篇批校题跋,又经许宗彦、丁丙、周大辅、沈曾植等数位江浙藏书家递藏、著录。翻开书册,朱墨纷披,那些藏书楼中的文人雅事也随之一一浮现。

吴焯,校书达人的风雅与痴狂

吴焯(1676-1733),字尺凫,号绣谷,又号蝉花居士,钱塘(今杭州)人。他家的庭院中,有一古藤,花时柔条下垂如璎珞,于是构亭“绣谷”,与朋友吟赏其间,颇得佳趣,其藏书楼名“瓶花斋”,想必也与此好有关。据《武林藏书录》载,吴焯“喜聚书,凡宋雕元椠与旧家善本,若饥渴之于饮食,求必获而后已。故瓶花斋藏书之名,称于天下”。后辈藏书家对吴焯都非常推崇。如傅增湘在《藏园群书题记》中就说:“尺凫以藏书名家,多蓄善本,尤嗜丹铅,著有《绣谷亭熏习录》,考证翔实,为世所重。”

吴焯校跋古籍的学问功夫,也十分了得,加之其校书存世极罕,故向为藏书家所看重。现代藏书家黄裳甚至将吴校本与“黄跋”(黄丕烈题跋本)作比较:“年来南北舟车,访书公私藏,曾未见尺凫校本一种,罕遇难求,远较荛翁为甚。世人佞黄而不知有尺凫者,殆难免井蛙之诮耳。”(《惊鸿集·明抄本琴史》)。

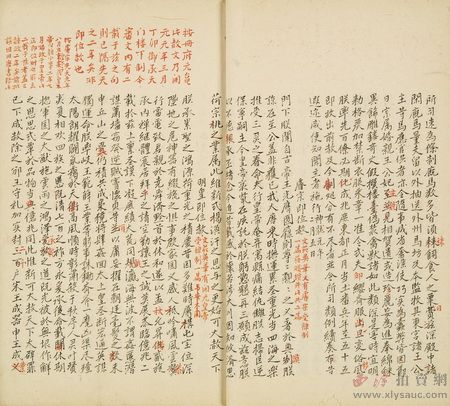

我们手头这部《唐大诏令集》,毛装八厚册,内经吴焯通篇批校、补抄不下数万字。这是现存保留吴焯手迹最多的一部书,也是对唐大诏令最早的研究。尤为难得的是,卷中有吴焯手书题跋三十处,跋语或长或短,意到笔随,读来颇足玩味。以下试举数例,以飨读者。

“南华堂侧黄梅盛开,姬人拭方壶,濯以新水,插供几上。向晚燃三衢白蜡,余披阅此卷。小平朝次”(第一百七卷)。瓶花斋中,书香,佳人,清供,三者俱足,大概只有在这样的环境中,校书这等苦差才能成为乐事吧。

又,“岁行尽矣,低窗竹屋,灯火青萤,时于此间得少佳趣。坡云是语,真乃冰雪胸襟,烟霞气质。吾辈纵不能到此境地,当此残年,风雪中篝灯拥炉,宵分未罢,亦是冷澹生涯中一种快事也。丙午小除夜。”(第一百三卷)

又,“新年不为酒食之会,不入鱼龙曼衍之场,纸窗木几,灯火荧煌,起步中庭,月光亭午,此际真索鲜人不得也。”(第一百二十七卷)

以上不过寥寥数语,足以于冷澹寂静中透出的快意,若非识得书中三昧之人,何能体悟如此深切。

当然,正所谓“德不孤,必有邻”,在杭州这样的人文萃集之地,藏书风气之盛,在瓶花斋的“文人沙龙”中就可见一斑。在第一百二十一卷中,吴焯写道:“卷内错简,寻绎数十过方得补全,命侍史重书。中春花生日,招同栾城、樊榭、堇浦、小山兄弟瓶花斋集,出此编欣赏永日”。

这里提到的沈嘉辙(栾城)、厉鹗(樊榭)、杭世骏(堇浦)、赵昱(小山)俱为一时名流,也是当时颇富盛名的藏书家,又同为吴焯的同里密友,真当算得上谈笑有鸿儒,往来无白丁了。我们今天倡导和推进藏书文化,心中也不乏这样的期许,有朝一日,中国大地能够重现这等名副其实的文儒雅集,以不负祖先文脉源流之深,不负山川钟灵毓秀之德。回归正题,按照赵昱的说法,吴焯对自己所藏之书“颇矜惜,不轻借人”。如若是此,那么能让他在春暖花开之日,拿出来与诸友“欣赏永日”的这部《唐大诏令集》,必定是非同一般的。

如下文所述,此书是吴校本的代表性著作,故吴焯在全书即将校毕之际向众友展示,这一举止实际上可视为一种得意心情的流露。

解密《唐大诏令集》

“诏令”即民间所谓的圣旨,是以帝王的名义发布、并经文人学士之手的官方文章。这其中就有不少“独家新闻”是一般典籍中未记载,或是可以相资参考的。比如《唐大诏令集》卷四十中有一条“度寿王妃为女道士敕”,记录了寿王妃杨玉环入道一事,其他史书中多未提及。虽不及百字,却留予后人很大的推想空间。

唐代的诏令,一般散见于《唐会要》、《册府元龟》等史书,然多有缺漏和讹误。《唐大诏令集》共有一百三十卷,由北宋宋绶编,其子宋敏求整理,对唐代诏令的考证有重要的文献价值,但由于年代久远,历经元明清三朝无刻本流传,留存下来的抄本也都不完整,共缺二十三卷,校补难度极大。目前的通行本是中华书局的排印本,它以国图所藏顾广圻校本为底本,以张均衡《适园丛书》本(号称以三个明抄本校勘)参校,是当前最好的整理本。但与吴校本的底本相比,仍有可补者。如:卷四十一《册昌乐公主文》,中华本缺十一字,吴校本底本不缺。另外,吴本中“贞观”多作“正观”,乃避宋讳。由此可知,吴本与流通诸本实非一源,而且是依宋本抄录,颇具校勘价值。从吴焯的跋文推知,此抄本得自汪立名(西亭),是依据朱彝尊曝书亭藏本所抄。朱氏藏本已不知所踪,内容仅赖此抄本流传,更为重要的是,吴焯在这基础上悉心校雠,完成了许多后代学者想做而未做成的工作。

为此,吴焯夜以继日地校勘了四个月,从雍正丙午年(1726)小春(农历十月)至次年新春,翻查了大部头史书如《唐文粹》、《文苑英华》、《册府元龟》、《旧新唐书》、《新唐书》、《初学记》等以及唐人文集,对下诏的时间、诏令的内容一一考证。他不仅梳理、补全了《唐大诏令集》本身的内容,还考证出不少史书中的讹误。抄本中存在的次序错乱,他也一一挖补拼接,并亲手补抄。在现存抄本中,经过校勘的仅有数部,而吴本显然是校勘最精的一部。

除了严谨的校勘,书中还留有不少吴氏评点。如在《放制举人敕》中,吴焯写道:“是科刘簣应直言极谏科,考官以其辞过激故抑之。今其文尚传于世,若登第者都作飘风廽雪矣。”吴焯一生未仕,此言既出,颇有惺惺相惜之感。

有感而发的,还有关于老花镜的一段跋,很有意思。“人到中年,目眵成华,每见士大夫必加镜以蓄其光,然一用则不可复止。考之唐宋记载,赋咏之家未闻有及此者,岂目镜之制创自近古?若昌黎徒自兴嗟而已。余行年五十又二矣,回想卅年来校勘旧籍不下十万余纸,又皆篝灯细书,正如寻山者济胜有具,方能不倦于行。此天之予我良厚,安可不自勉也。”

由中年眼花谈及眼镜的考证,又及校书自勉,行文一气呵成。题跋中关于校勘生涯的自述,不见他处记载,极有价值。如果按一纸五百字计算,这三十年间吴焯校勘的古籍竟达五千多万字!其校书之多,在清初校勘史上足以独树一帜,或许只有何焯可以匹敌。由于清初精校本传世极少,故此书更是显得弥足珍贵。遗憾的是,吴焯校藏的书籍大多未流传于后,世人罕知。他所著的《绣谷亭薰习录》是重要的目录版本学著作,也未留得全帙,清末由其后裔吴昌绶刊入《松邻丛书》。而从这部《唐大诏令集》中,我们得以见证了在“顾批黄跋”的朴学鼎盛期到来之前校勘学的一个高峰。在此意义上,这部“吴校本”的代表性著作——《唐大诏令集》,称之为清初校勘学的重大发现也绝不为过。

劫后幸存,名家递藏著录

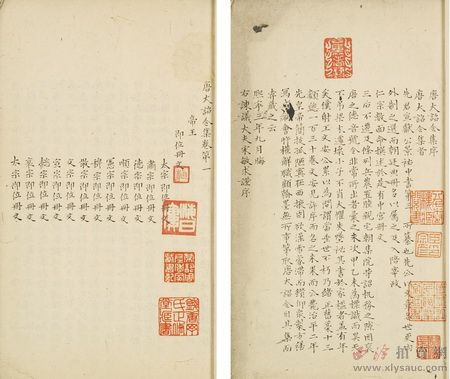

吴氏瓶花斋藏书,后来大多归于汪氏振绮堂和许氏鉴止水斋。嘉庆庚申年(1800),许宗彦获此书,封面上的题字即出自他之手:“唐大诏令集一百三十卷,八册,原缺二十三卷,蝉花居士校本,嘉庆庚申归鉴止水斋藏”。《鉴止水斋藏书目》著录此书。邵懿辰在《四库简明目录标注》中也提到“唐大诏令许氏有旧钞本,系吴尺凫所藏,八册,每册有长跋” 。许宗彦(1768-1818),号周生,浙江德清人。他与阮元是儿女亲家,为官两个月即辞归,杜门著书二十年,事迹见载《清代学人列传》。后移居杭州马市街如松坊,与瓶花斋相隔不远。许宗彦所藏多精善之本,不惜重价,然其藏书在太平天国之乱中被烧残撕毁,令人叹惋。少数残帙被兵勇攫卖于市,后由丁丙买回,入藏“八千卷楼”,《唐大诏令集》即是其一,可谓万幸!

对于此等劫余之书,丁丙非常珍视,将其收入《善本书室藏书志》。首册卷首的扉页上黏贴着他手书的提要原稿一纸,另钤有鉴藏印多方。其中有一方“四库著录”印,还有几张丁丙的夹签,上面注明了“钦定四库”的抄录格式。由此推知,此书应是丁氏兄弟组织补抄文澜阁《四库全书》时所据的底本。丁丙去世后的第八年,“八千卷楼”藏书被江南图书馆(今南京图书馆)低价购藏,只有少量零星散出,《唐大诏令集》再次成为漏网遗珍,被藏书家周大辅揽入怀中。这也是八千卷楼藏书迄今尚流落民间的少数几部善本之一,极为珍贵。

周大辅(1872-?),字左季,室名鸽峰草堂,江苏常熟人。清末民初,他曾在杭州当过税吏,收得此书应在此期间。周氏尤喜抄录稀见善本,现台湾国家图书馆所藏的《唐大诏令集》萧山王氏十万卷楼抄本,配有清光绪三十二年虞山周氏鸽峯草堂抄本,为周大辅过录吴焯校,当是此书的过录本。

之后,这部书又为沈曾植海日楼所藏,有沈氏藏印及鸳湖沈氏海日楼藏书标签,《海日楼书目》著录。上世纪四十年代,沈氏藏书散出,此书也随之流于海外。它的新主人没有留下任何印记,但一定是同样爱书之人,才能使它在七十年后,完好如初地再度归来。